حُôثض®µؤ•ّ‰¯أثض÷ض®آ·

سہ²شھؤê,£¬ز²¾حتا¹«شھ322ؤ꣬–|•xخنءض£¬كہ²»,£¬•ّ‰¯°l(f¨،)ةْءثز»¼´َ£¨xi£©تآ,زٍ?y¨¤n)é¾حشعك@ز»ؤê,£¬„‚×ّةد•ّ‰¯أثض÷Œڑ×ù²»¾أµؤحُڈMح»ب»µأ²،ثہءث,،£أثض÷ز»ثہ,£¬×شب»زھسذبث½س°à£¬ژׂ€(g¨¨)¸±أثض÷¶¼شع؛َأوµبضّؤط,£¬سعتا–|•x•ّ‰¯é_ت¼°µء÷س؟„س،،

ك@ز»ؤê,£¬حُôثض®19ڑq£¬3ؤêا°„‚ح¨ك^ز»س›ئ¯ءءµؤج¹¸¹–|´²ظچµأغèbµؤإ®ƒ؛,،£¶ّب¥تہµؤحُأثض÷تاثûµؤته¸¸,،£

حُôثض®£¬¹«شھ303ؤêةْ,£¬³ِةي؛ہéTت؟×ه,£¬صƒ؛°ث½›(j¨©ng)µؤ¸ك¸ة×سµـ،£ز»ةْµؤ½›(j¨©ng)ڑv؛ـ؛††خ,£¬ثؤ¼تآ¾حؤـ¸إہ¨£؛×x•ّ,،¢×ِ¹ظ،¢آأسخ,،¢Œ‘×ض,،£

ëmب»ي”ضّبç´ث؛أµؤ±³¾°³ِةْ£¬حُôثض®…sŒ¦×ِ¹ظ›]ة¶إdب¤,£¬ز²ص„²»ةدت²أ´ص؟ƒ,،£حُôثض®µعز»·ف¹ظآڑتاأط•ّہة£¨‡ّ¼زˆD•ّ¹ـہي†T£©,£¬¹ہس‹(j¨¬)سXµأ›]زâث¼£¬؛َپيض÷„سزھاَدآ·إµ½•»üبخƒب(n¨¨i)ت·£¨تذéL£©,£¬°ف،°سزـٹŒ¢ـٹ،±,£¬ثùزش؛َبث·Qثû،°حُسزـٹ،±،£؛َپيحُôثض®شع¹ظˆِةد±»بث´©ءثذ،ذ¬,£¬±¾پي¾ح²»ش¸زâ×ِ¹ظ,£¬ك@دآ؛أءث£¬ته؟ةبج,£¬‹ً²»؟ةبج,£¬ز»ڑâض®دآ±م’ىس،¶ّب¥,،£“(j¨´)صfك€µ½¸¸ؤ¸‰ا°°l(f¨،)تؤ,£¬شظز²²»زھ×ِ¹ظ£¬·ٌ„tجى´ٍہ×إü,،£

¹ظˆِج«ڈح(f¨´)ës,£¬ك€تاŒ£ذؤŒ‘×ض°ة،£

ب»¶ّ,£¬•ّ‰¯¸üڈح(f¨´)ës،،

h´ْ›]سذ•ّ·¨ك@‚€(g¨¨)ش~,£¬صlµؤ×ض؛أ£¬¾ح±»·Qé،°ةئ•ّ،±,،£خ؛•x•r(sh¨ھ)´ْتا‚€(g¨¨)ت؟بثد²ڑgکث(bi¨،o)°ٌ×ش¼؛µؤ•r(sh¨ھ)´ْ,£¬ؤا•r(sh¨ھ)أûت؟ضv¾؟،°ïL(f¨¥ng)¹ا،±£¬ذذéش½ئو¹ضش½؛أ,£¬²»¸مüc(di¨£n)ذذéث‡ذg(sh¨´)¾ح²»ثمأûت؟,£¬¶ّاز¸÷‚€(g¨¨)îI(l¨«ng)سٍ¶¼µأإھ³ِز»ƒة‚€(g¨¨)îI(l¨«ng)ذنپي،£±ببç,£¬ضٌءضئكظtµؤîI(l¨«ng)ذنبثخïتاïْ؟µ,،£

•x³¯µؤ•ّ·¨¼زز²ŒW(xu¨¦)ك@ز»ج×،£خؤصآز»é_ت¼جلµ½µؤحُڈM¾حتا–|•x•ّ‰¯µؤز»´ْأثض÷,£¬؟ةد§ثہµأج«شç,،£سعتا´َ¼ز¾حé_ت¼½اضًأثض÷ض®خ»£¬·½·¨تادب·î¹إبثé™à(qu¨¢n)ح,£¬±ببçڈˆض¥؛حçٹôي,£¬ب»؛َشظؤأ™à(qu¨¢n)ح±ب¸½×ش¼؛£¬ك@کس×ش¼؛¾ح³ةءث™à(qu¨¢n)ح,،£²»ك^•ّ·¨ك@·Nتآ×î½Kك€تا؟´¼¼ذg(sh¨´), ژپي ژب¥,£¬×î½Kك€تاحُôثض®ھڑ(d¨²)îI(l¨«ng)ïL(f¨¥ng)ٍ}£¬µ«ؤازر½›(j¨©ng)تاحُڈMثہ؛َ¶ت®ؤêµؤتآءث,،£شعب؛ˆںoت×µؤ¶ت®ؤêہï,£¬حُôثض®ز»é_ت¼ئنŒچ(sh¨ھ)تاجژسعءس„فµؤ,£¬زٍ?y¨¤n)éثûشçؤꌑµؤ×ض£¬Œ?sh¨ھ)شع²»ص¦µط,،£´َ¸إ¹«شھ344ؤê,£¬حُôثض®ح»ب»سذءثأûڑ⣬ŒW(xu¨¦)ء•(x¨ھ)حُ×ضµؤبثضًuشِ¶à,£¬®”(d¨،ng)•r(sh¨ھ)جژسعîI(l¨«ng)دبµطخ»µؤâ×زي؛ـ²»M,£¬“P(y¨¢ng)رشزھ±بش‡ز»·¬œçثûذ،×س£¬½Y(ji¨¦)¹ûظrءثأûآ•ز²›]ظچپيك؛؛ب,،£

œçµôءثâ×زي,£¬سہ؛حشھؤ꣨345£©£¬42ڑqµؤحُôثض®½Kسع×ِةدءث•ّ‰¯أثض÷,،£

حُôثض®ؤـ®”(d¨،ng)ةدأثض÷,£¬شعسعثûŒ¦ا°بث•ّ·¨µؤ„“(chu¨¤ng)ذآ£¬ب¥ظ|(zh¨¬)ةذرذ,£¬×ƒ¹إéذآ,،£®”(d¨،ng)ب»£¬حُôثض®µؤ‚¥´َ„“(chu¨¤ng)شىز»ئھخؤصآŒچ(sh¨ھ)شعضv²»حê,£¬ك@ہïض»؛††خصfژ×üc(di¨£n),،£ثùض^¹إ£¬¾حتا×ضضذك€سذë`•ّ¹Pزâ,،£çٹôي,،¢حُڈM•ّ·¨ضذµؤë`•ّ¹P·¨±£ءôµأ¶¼ف^¶à،£حُôثض®شçؤêµؤ×ض,£¬بç،¶زجؤ¸جû،·,£¬¹إظ|(zh¨¬)µؤَw‘B(t¨¤i)ف^¶à£¬µ½ءثثؤت®¶àڑq,£¬²إŒ‘³ِھڑ(d¨²)¾كز»¸ٌµؤ،°ذآَw،±,،£

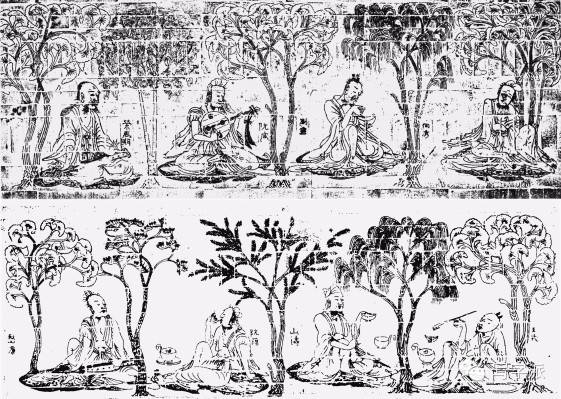

،¶زجؤ¸جû،·؛ح،¶îlسذ°§µœجû،·£¬أ؟ز»¹P¶¼°ü؛¬ءثڈح(f¨´)ësµؤ¹P·¨

±ببç؟¬•ّ,£¬ثûسأز»¹Pض±دآµؤ¹P„ف¸ؤشىءثçٹôي؟¬•ّضذؤا·Në[؛¬ë`زâµؤ·جôض®¹P,£¬بُ»¯ءث™Mدٍµؤ¹P®‹£¬ڈٹ(qi¨¢ng)ص{(di¨¤o)ءث؟vدٍµؤ¹P®‹,£¬×ضذخسة±â׃éL,£¬×ض׃µأ¸ü¾oœگءث،£سعتا,£¬ز»·Nحلحلµؤ£¨ى¥‚ب(c¨¨)£©,£¬µ«سضصûؤ؟¬•ّشعثû¹Pدآحê³ةءث،£

حُôثض®µؤذذ•ّ,،¢²ف•ّ¸üتاث¬ہû,،¢رذأہ,£¬تـµ½ت؟´َ·ٍ‚ƒµؤںلإُ£¬²¢از®”(d¨،ng)•r(sh¨ھ)ةç•صûَwµؤŒڈأہ•r(sh¨ھ)ةذز²تاع…ذآ¸½رذ,£¬®…¾¹¼هï¹û×س¼س5‚€(g¨¨)µ°ز²²»بçَHبâ»ًں,،£حُôثض®Œ¦×ش¼؛µؤ³ة¾حدà®”(d¨،ng)×شط“(f¨´)£¬صf×ش¼؛ؤـ؛حçٹôي²¢ءذ,£»±بئًڈˆض¥,£¬ؤا؛†ض±²»ضھµہ¸كµ½ؤؤہïب¥ءث،£

ث‡ذg(sh¨´)¼زثئ؛ُ¶¼±بف^×شط“(f¨´),،£

çٹôي؟¬•ّ؛ححُôثض®؟¬•ّ

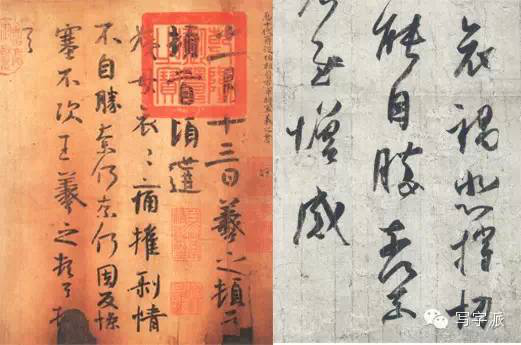

ك@‚€(g¨¨)¾ح²»سأصfءث,£¬سہ؛ح¾إؤêز»ژحإ£بثز°حâ¾غ²ح×÷شٹ£¬حُôثض®Œ‘دآءث،¶جmح¤ذٍ،·,£¬±»×u(y¨´)é،°جىدآµعز»ذذ•ّ،±,،£

؟ةتا£¬حُأثض÷®…¾¹ظYڑvœ\,£¬ ژڈٹ(qi¨¢ng)؛أ„ظسضتا–|•xت؟بثµؤب؛َwذش¸ٌ,،£حُôثض®ةْا°إc¹إبثث؛£¬عAµأأûآ•,£¬×ش¼؛ëyأâز²³ةءث°ذ×س£¬¶ّازپيµؤ؛ـ؟ى,£¬–|•x؛َئع,£¬سذبث¾حé_ت¼زھجô‘ً(zh¨¤n)حُôثض®µؤµطخ»ءث،£

´ثبث²»تا„eبث,£¬…sتاحُôثض®µؤµعئك×سحُ«I(xi¨¤n)ض®,£¬إcثûہد°ض؛د·Q،°¶حُ،±µؤ،°ذ،حُ،±،£

²»ضھµہتا²»تا¶يµزئضث¹اé½Y(ji¨¦)×÷ثî,،£

حُ«I(xi¨¤n)ض®تا®”(d¨،ng)•r(sh¨ھ)×îسذظY¸ٌ؛حŒچ(sh¨ھ)ء¦ؤـ؛ححُôثض®ز»ف^¸كدآµؤ•ّ¼ز,،£حُ«I(xi¨¤n)ض®µؤ•ّ·¨±بثû¸¸سHك€،°ذآ،±£¬زش،°أؤب¤،±ضّ·Q,£¬حُ«I(xi¨¤n)ض®ز²×شذإµأ؛ـ,£¬صJ(r¨¨n)é×ش¼؛±بµù¸كأ÷،£حُ«I(xi¨¤n)ض®³ةé™à(qu¨¢n)حتاشعثہ؛َ,£¬زٍ?y¨¤n)éثûµؤƒة‚€(g¨¨)ح½µـ,£¬رٍذہ،¢±،½Bض®³ةءث„¢ثخ•r(sh¨ھ)ئعµؤأû¼ز,£¬سذك@کسƒة‚€(g¨¨)؛أح½µـصûجى¹ؤ´µ,£¬ؤد³¯ثخ،¢Rƒة´ْ,£¬´َ¼ز¾¹ب»ض»ضھµہ،°ذ،حُ،±¶ّ²»ضھµہ،°´َحُ،±,،£

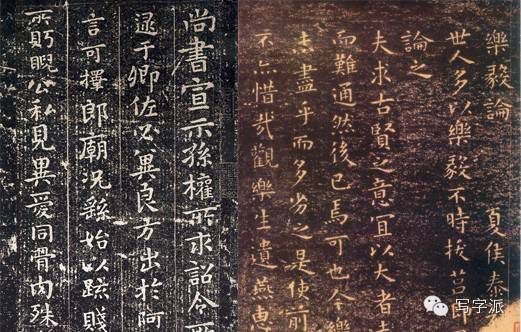

حُ«I(xi¨¤n)ض®،¶آهةٌظx،·,£¬سض·Q،°سٌ°وت®بذذ،±

îI(l¨«ng)ذن´ْ±يïL(f¨¥ng)دٍکث(bi¨،o)£¬سعتا´َ¼زسضشع„“(chu¨¤ng)،°ذآ،±µؤآ·ةد¸‚ ژئًپي,،£

؟ةتاك@¹ة„“(chu¨¤ng)،°ذآ،±ïL(f¨¥ng)ڑâµ½ءثء؛³¯•r(sh¨ھ)¾حح»ب»ح£ض¹ءث,،£„xـ‡µؤتاء؛خنµغ،£ء؛خنµغ²»د²ڑgذآ,£¬ئ«ئ«د²ڑg¹إ,،£ثû¸وشV®”(d¨،ng)•r(sh¨ھ)µؤ•ّ·¨¼ز£¬حُ«I(xi¨¤n)ض®²»بçحُôثض®¹إ,£¬حُôثض®²»بççٹôي¹إ,£¬رشدآض®ز⣬çٹôي²إضµµأجل³«,،£

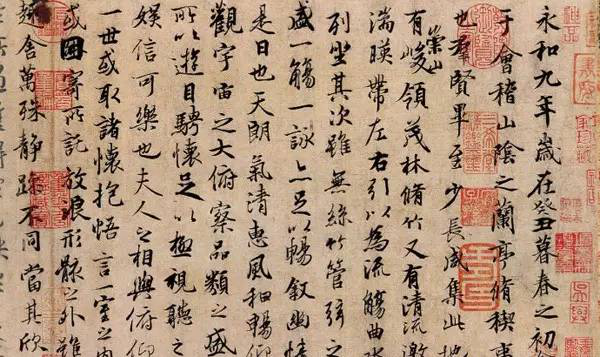

»تةدز»صfش’,£¬µ×دآµؤبث®”(d¨،ng)ب»¼ٹ¼ٹي‘‘ھ(y¨©ng)£¬ص¹é_ءثقZقZءزءزµؤ،°ŒW(xu¨¦)çٹôي،±»î„س,،£Œہقخµؤتا,£¬çٹôيءôدآµؤ×÷ئ·Œچ(sh¨ھ)شعج«ةظ£¬ص¦قk,£؟حُôثض®µؤ×÷ئ·¶à,£¬ؤا¾ححث¶ّاَ´خ£¬ŒW(xu¨¦)حُ°ة,،£ثùزش,£¬ء؛خنµغ¸ةîA(y¨´)خؤث‡½ç£¬جل³«çٹôي,£¬½Y(ji¨¦)¹û…sتاحُôثض®µؤ•ّ·¨µأµ½ءثئص¼°,،£êگ،¢ثهض®ëH,£¬حُôثض®µؤئكتہŒOضاسہ¶Uژںزش؛ë“P(y¨¢ng)،°´َحُ،±•ّ·¨é¼؛بخ,£¬“(j¨´)صfŒ‘ءث°ث°ظ±¾،¶ا§×ضخؤ،·حئڈVحُ×ض£¬حُ×ضسضء÷ذذئًپي,،£

بثثم²»بçجىثم°،,،£

¶ّ؛َجئ³¯£¬ج«×عہîتہأٌتاحُôثض®µؤ³¬¼‰·غ½z,،£ثûµؤہدژںتاسفتہؤد,£¬سفتہؤدژںڈؤضاسہ£¬ثùزشہîتہأٌثمصƒ؛°ث½›(j¨©ng)µؤحُéTµـ×س,،£ہîتہأٌحئڈVحُôثض®µؤ·½·¨تا,£¬شعب«‡ّ·¶‡ْƒب(n¨¨i)¸كƒr(ji¨¤)ص÷¼¯حُôثض®µؤ×ض£¬ب»؛َ׌Œmضذµؤ،°بثبâڈح(f¨´)س،™C(j¨©)،±ڈح(f¨´)ضئ,£¬شظظn½o´َ³¼,،£ہîتہأٌك€سH×شŒ‘ءث،¶•x•ّ،·ضذµؤ،¶حُôثض®‚÷،·,£¬زش»تµغµؤµطخ»؟د¶¨حُôثض®µؤ™à(qu¨¢n)ح،£

حُôثض®ك@دآح×ح×µط³ةءث•ّ‰¯µؤ´َةٌ,،£

®”(d¨،ng)ب»,£¬حُôثض®ؤـسذك@‚€(g¨¨)µطخ»£¬´_Œچ(sh¨ھ)زٍ?y¨¤n)éثûŒ?sh¨ھ)ء¦·ا·²,،£ثûµؤ¼¼اةض®¸ك³¬,،¢×ƒ»¯ض®¶à¶ث£¬¼ب²»رئGز²²»ہدحءµؤ،°ضذ؛ح،±ïL(f¨¥ng)¸ٌ,£¬½o؛َبثںo”µ(sh¨´)†¢°l(f¨،),،£ز»ض±±»ؤ£·آ£¬ڈؤخ´±»³¬ش½,£¬ك@¾حتا•ّت¥µؤ…–؛¦ض®جژ,،£

ب»¶ّ£¬±¯„،µؤتاحُôثض®µؤصوغEز»·ùز²›]ءôدآ,£¬صوµؤتاز»,£،·ù£،ز²,£،›],£،سذ£،خز‚ƒ½ٌجى؟´µ½µؤحُ×ضب«تاڈح(f¨´)ضئئ·,£¬ؤاأ´,£¬حُôثض®µؤصوغEµ½µ×ب¥ؤؤƒ؛ءث£؟

يک±مصfز»دآ•ّت¥ض®ثہ,،£ثûµؤثہ•ّةدس›فdµأ؛ـاه³£¬تاà¾ثژà¾ثہµؤ,،£سةسع³£ؤê·سأخهت¯ة¢,£¬حيؤêµؤحُôثض®ةيَw׃µأکO²î£¬¼سةدŒOإ®ط²صغµؤ´ٍ“ô,£¬½Kسعشع¹«شھ361ؤêز»²،¶ّب¥,£¬ديؤê58ڑq،£