篆隸楷行草的來歷和區(qū)別

中國書法在久遠(yuǎn)的歷史發(fā)展過程中,形成了獨(dú)樹一幟的民族藝術(shù),,具有鮮明的特色和深厚的傳統(tǒng),。

一般說書法分為篆隸楷行草五種書體,每一大類又可細(xì)分,,了解篆隸楷行草五種書體的來歷和區(qū)別,,有助于理解中國書法藝術(shù)的深廣內(nèi)涵。

一,、篆書

篆字分為大篆,、小篆兩種。

1. 大篆

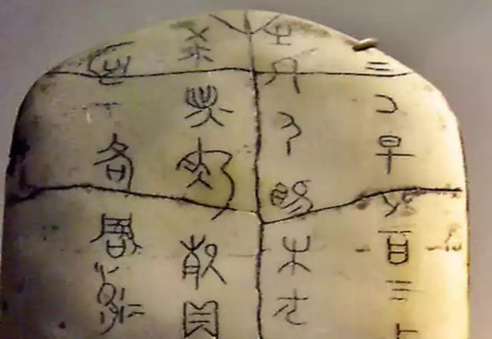

(1)甲骨文是最早的文字,,是(距今3千年)殷商時期,,先民們預(yù)測兇吉禍福,記載占卜,、祭祀等活動,,刻在龜骨、獸骨上的文字,。甲骨文在歷史上曾經(jīng)失傳過,。直到公元1899年才在中藥“龍骨”中被學(xué)者發(fā)現(xiàn),以后在河南安陽古殷都廢墟中陸續(xù)大量發(fā)掘出來,,共有十多萬片,,在四千六百多個甲骨文單字中,已經(jīng)辨識了一千七百多個,。

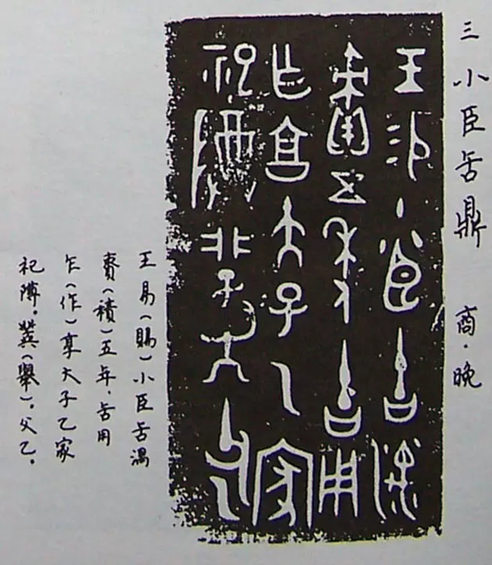

(2)鐘鼎文是在青銅器時代的商周,,鑄刻在青銅器上的銘文,又稱為金文,,鐘代表樂器,,鼎代表禮器。周宣王時有位姓籀的太史對當(dāng)時的文字進(jìn)行了整理,。籀文就是指鐘鼎文,,是真正的大篆。

(3)石鼓文是戰(zhàn)國時代秦國刻石,。石鼓共十個,,形似鼓狀,今藏在北京故宮博物館,。

2. 小篆

早期文字處在初創(chuàng)階段,尤其是甲骨文還不規(guī)范,一個字有多種寫法,,字中象形的成份較多,,如其中的“馬”字。

秦始皇統(tǒng)一文字后,,小篆的寫法就統(tǒng)一了,。小篆字的結(jié)構(gòu)成縱勢,布白對稱勻稱,,用筆中鋒圓轉(zhuǎn),,線條粗細(xì)變化不大,具有遒勁,、圓潤的美,,被稱為玉箸篆,象玉質(zhì)的筷子,。

相傳在秦朝時篆字就有若干種,。有鳥、蟲,、蛇頭篆,,這些篆書的起筆處畫有鳥、蟲,、蛇頭的形狀,。書法藝術(shù)不是具象的再現(xiàn)客觀事物,而是抽象的藝術(shù),。因此,,這類書體只能在歷史上曇花一現(xiàn),不能成為真正的書法藝術(shù),。就篆書的藝術(shù)而言鐘鼎文,、石鼓文結(jié)構(gòu)奇古,融入了先民質(zhì)樸的美,,更受后人所喜愛,。周宣王時的《毛公鼎》上共有32行,497字的銘文,,是金文作品中的佼佼者,。此外,《大盂鼎》,、《散氏盤》也是金文中的上乘之作,。

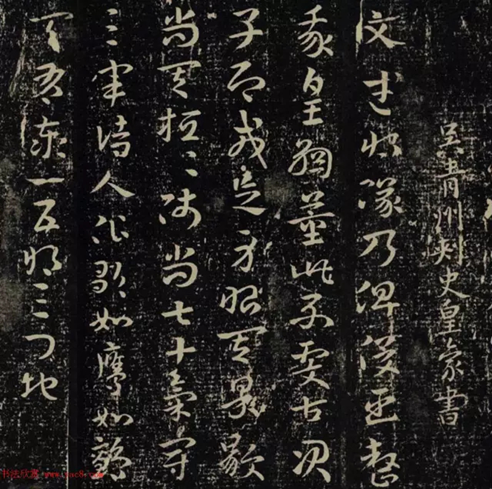

二、隸書

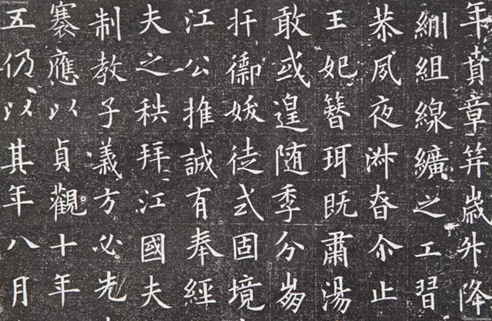

隸書也叫“隸字”,、“古書”,。是在篆書基礎(chǔ)上,,為適應(yīng)書寫便捷的需要產(chǎn)生的字體。就小篆加以簡化,,又把小篆勻圓的線條變成平直方正的筆畫,,便于書寫。分“秦隸”(也叫“古隸”)和“漢隸”(也叫“今隸”),,隸書的出現(xiàn),,是古代文字與書法的一大變革。

隸書是漢字中常見的一種莊重的字體,,書寫效果略微寬扁,,橫畫長而直畫短,講究“蠶頭雁尾”,、“一波三折”,。

隸書起源于秦朝,在東漢時期達(dá)到頂峰,,書法界有“漢隸唐楷”之稱,。也有說法稱隸書起源于戰(zhàn)國時期。

1.隸書的起源——秦隸

秦始皇在“書同文”的過程中,,命令李斯創(chuàng)立小篆后,,也采納了程邈整理的隸書。漢朝的許慎在《說文解字》記錄了這段歷史:“……秦?zé)?jīng)書,,滌蕩舊典,,大發(fā)吏卒,興役戍,,官獄職務(wù)繁,,初為隸書,以趨約易”,。由于作為官方文字的小篆書寫速度較慢,,而隸書化圓轉(zhuǎn)為方折,提高了書寫效率,。郭沫若用“秦始皇改革文字的更大功績,,是在采用了隸書”來評價其重要性(《奴隸制時代·古代文字之辯正的發(fā)展》)

隸書基本是由篆書演化來的,主要將篆書圓轉(zhuǎn)的筆劃改為方折,,書寫速度更快,,在木簡上用漆寫字很難畫出圓轉(zhuǎn)的筆劃。

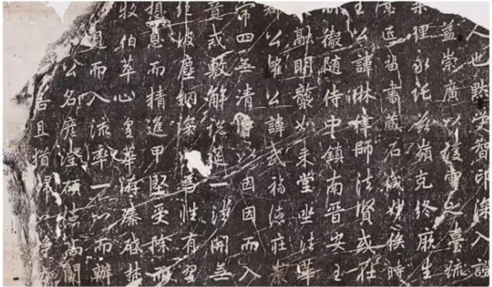

2.隸書的繁盛——漢隸

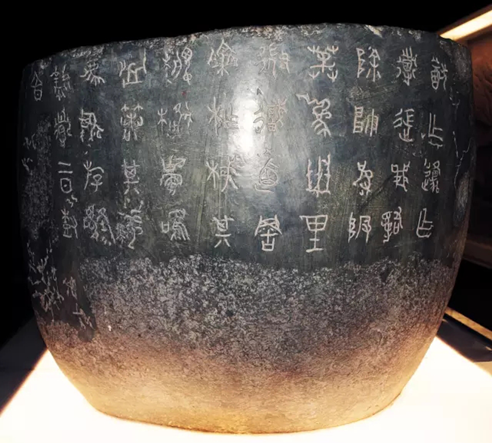

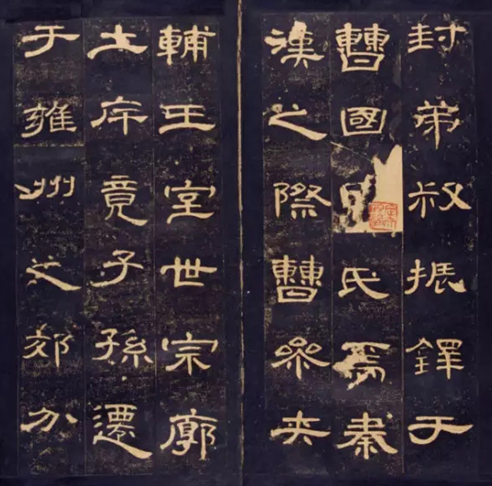

西漢初期仍然沿用秦隸的風(fēng)格,,到新莽時期開始產(chǎn)生重大的變化,,產(chǎn)生了點畫的波尾的寫法。到東漢時期,,隸書產(chǎn)生了眾多風(fēng)格,,并留下大量石刻,。《張遷碑》,、《曹全碑》是這一時期的代表作,。

3.隸書的第二次高峰

魏晉以后的書法,草書,、行書、楷書迅速形成和發(fā)展,,隸書雖然沒有被廢棄,,但變化不多而出現(xiàn)了一個較長的沉寂期。

到了清代,,在碑學(xué)復(fù)興浪潮中隸書再度受到重視,,出現(xiàn)了鄭燮、金農(nóng)等著名書法家,,在繼承漢隸的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新,。

4.隸書的演變——隸變

隸書的演變過程稱為“隸變”,隸變承前啟后,,對草書和楷書的形成有重要的作用,。

隸書的名詞:古隸、今隸,、秦隸,、漢隸、佐書,、八分,、草隸、魏隸

隸書是相對于篆書而言的,,隸書之名源于東漢,。隸書的出現(xiàn)是中國文字的又一次大改革,使中國的書法藝術(shù)進(jìn)入了一個新的境界,,是漢字演變史上的一個轉(zhuǎn)折點,,奠定了楷書的基礎(chǔ)。隸書結(jié)體扁平,、工整,、精巧。到東漢時,,撇,、捺等點畫美化為向上挑起,輕重頓挫富有變化,,具有書法藝術(shù)美,。風(fēng)格也趨多樣化,,極具藝術(shù)欣賞的價值。

隸書相傳為秦未程邈在獄中所整理,,去繁就簡,,字形變圓為方,筆劃改曲為直,。改“連筆”為“斷筆”,,從線條向筆劃,更便于書寫,�,!半`人”不是囚犯,而指“胥吏”,即掌管文書的小官吏,,所以在古代,隸書被叫做“佐書”,。隸書盛行于漢朝,成為主要書體,。作為初創(chuàng)的秦隸,,留有許多篆意,后不斷發(fā)展加工,。打破周秦以來的書寫傳統(tǒng),,逐步奠定了楷書的基礎(chǔ)。在“罷黜百家,,獨(dú)尊儒術(shù)”的思想統(tǒng)一下,,是漢代隸書逐步發(fā)展定型,成為占統(tǒng)治地位的書體,,同時,,派生出草書、楷書,、行書各書體,,為藝術(shù)奠定基礎(chǔ)。

漢隸在筆畫上具有波,、磔(zhe)之美,。所謂“波”,指筆畫左行如曲波,,后楷書中變?yōu)槠�,;所謂“磔”只右行筆畫的筆鋒開張,形如"燕尾"的捺筆,。寫長橫時,,起筆逆鋒切入如“蠶頭”,中間行筆有波勢俯仰,,收尾有磔尾,。這樣,,在用筆上,方,、圓,、藏、露諸法俱備,,筆勢飛動,,姿態(tài)優(yōu)美。在結(jié)構(gòu)上,,有小篆的縱勢長方,,初變?yōu)檎剑僮優(yōu)闄M勢扁方漢隸具有雄闊嚴(yán)整而又舒展靈動的氣度,。隸書對篆書的改革包括筆畫和結(jié)構(gòu)兩個方面。隸化的方法有變圓為方,。變曲為直,。調(diào)正筆畫斷連。省減筆畫結(jié)構(gòu)等等,。其中以橫向取勢和保留毛筆書寫自然狀態(tài)兩面點最為重要,。橫向取勢能左右發(fā)筆,上下運(yùn)動受到制約,。最終形成左掠右挑的八分筆法,。而毛筆的柔軟性以使?jié)h字筆畫產(chǎn)生了粗細(xì)方圓。藏露等各種變化,。還有字距寬,。行距窄也是其章法上的一大特點。

漢隸表現(xiàn)在帛畫,、漆器,、畫像、鈾鏡中精美絕倫,。而在碑刻中更顯其寬博的氣勢和獨(dú)特的韻味,。漢隸主要有兩大存在形式:石刻與簡牘。魏晉南北朝隸書大多雜以楷書筆法,;唐朝隸書不乏徐浩等書家,。宋元明三朝的隸書也難振漢隸雄風(fēng)。直至清朝,。漢隸才得以復(fù)蘇,。有余農(nóng)、鄧石如,、何紹基等,,別有建樹,。

5.隸書的代表作品

主要有:漢《張遷碑》、《曹全碑》,、《禮器碑》,、《史晨前后碑》、《乙瑛碑》,、《石門頌》等,。早在秦以前的竹簡上就有隸書的初形,經(jīng)過長期演化,,當(dāng)漢代發(fā)明和運(yùn)用紙張以后,,書寫不再受窄長的竹木簡的限制,毛筆的性能得到充分的發(fā)揮,,隸書突破了秦篆單一中鋒運(yùn)筆,,筆法很豐富,中鋒和側(cè)鋒,,方筆和圓筆,,藏鋒和露鋒各顯神通。筆畫具有波,、磔之美,,最有代表性的是“蠶頭”、“燕尾”的筆畫,,這樣的線條標(biāo)明當(dāng)時的書家在觀念上是要破除整齊劃一的單調(diào),,求生動活潑的多樣。在字的結(jié)構(gòu)上改變了小篆擬橫揚(yáng)豎的趨勢,,字勢向橫向伸展,,成熟的漢隸在書法史上是一個重要的轉(zhuǎn)折點,把漢字的基本型態(tài)確立下來了,。隸書的總體風(fēng)格是嚴(yán)整壯闊而又舒展靈動,。

三、草書

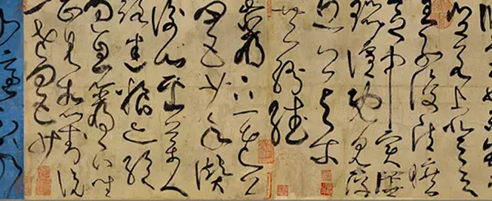

草書:為書寫便捷而產(chǎn)生的一種字體,。始于漢初,。當(dāng)時通用的是“草隸”,即潦草的隸書,,后來逐漸發(fā)展,,形成一種具有藝術(shù)價值的“章草”。漢未,,張芝變革“章草”為“今草”,,字的體勢一筆而成。唐代張旭、懷素又發(fā)展為筆勢連綿回繞,,字形變化繁多的“ 狂草”,。草書的特點是結(jié)構(gòu)簡省、筆劃連綿,�,!按蟛荨迸c“小草”相對稱,大草純用草法,,難以辨認(rèn),,張旭、懷素善此,,其字一筆而成,,偶有不連,而血脈不斷,。

草書分為章草,、今草、狂草,。

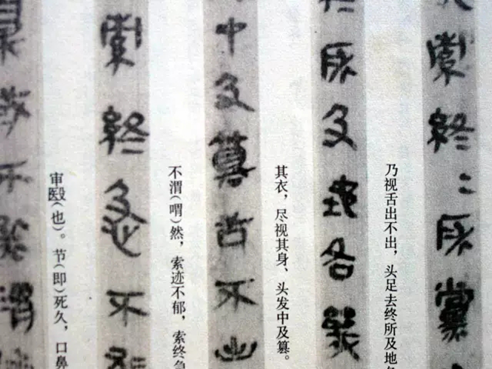

1.章草的代表作有吳皇象《急就章》,、《文武將隊帖》、晉索靖《月儀帖》

草書是早于楷書的書體,,章草始于篆書向隸書演化的過程中,隸書對章草的影響大些,,字體具隸書形式,,字字區(qū)別,不相糾連,;所以又把章草稱為草寫的隸書,。章草的代表人物:漢代有史游、杜度,、崔瑗,、張芝、張旭,、等人,,三國有皇象、索靖等人,。

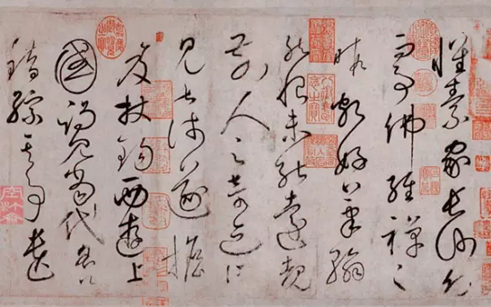

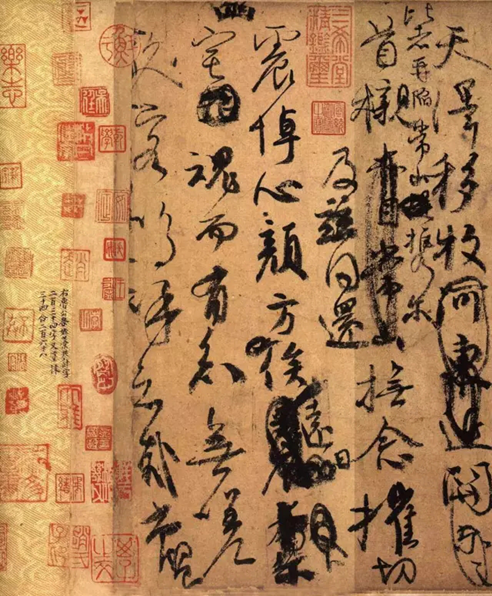

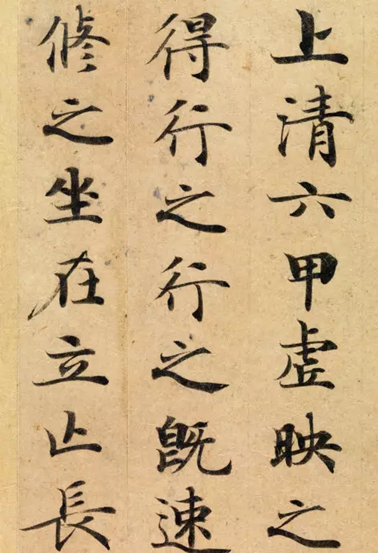

2.今草起于東漢末期,,風(fēng)格多樣,筆勢秀麗,,今草的代表作很多,,最有名的有,晉王羲之《十七帖》,、唐朝孫過庭《書譜》等,。

今草是從章草繁衍而來的,。漢代張芝對創(chuàng)立今草起了很大作用,被稱為“草圣”,。很可惜的是,,現(xiàn)今沒有他的墨跡�,!敖癫荨敝�,,是晉代為了和章草相區(qū)別起的名。歷代很多書法名家都善今草,,黃庭堅,、趙孟、鮮于樞,、祝允明,、文征明、徐渭,、張瑞圖,、傅山、王鋒等書法大師都留下了許多墨寶,。

草書筆畫省略,,相互縈帶,便于快捷書寫,,以符號代替偏旁部首,,既具有法度的規(guī)范性,又具有極大的靈活性,。是最善表達(dá)書者情感的書體,。

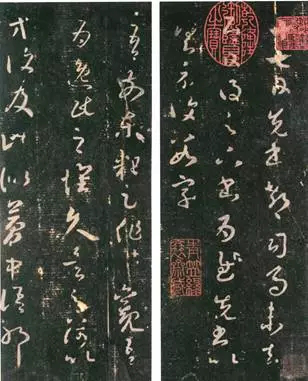

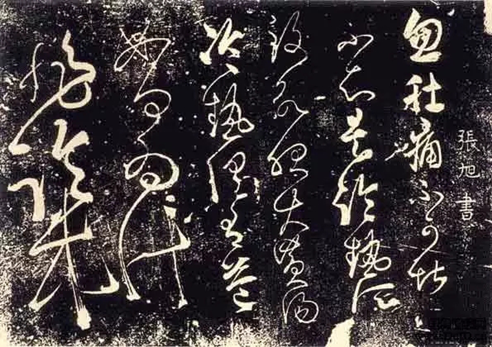

3.狂草最有名的有唐朝張旭《古詩四帖》、唐朝懷素《自敘帖》

狂草字的寫法和今草是一樣的,,不同的是寫得狂放,,連帶、省略更多,,最能體現(xiàn)書者狂放的性情,。史稱“顛張醉素”,是講張旭,、懷素常在醉酒后,,筆飛墨舞,其狂草線條流走飛動,,結(jié)體險絕,,謀篇奇特,尤如夏云變幻莫測,痛快淋漓,。

清朝馮班《鈍印書要》談學(xué)草書法云:小草學(xué)獻(xiàn)之,、大草學(xué)羲之,狂草學(xué)張旭不如學(xué)懷素,。懷素的草字容易辨認(rèn),,字跡清瘦見形,字字相連處亦落筆清晰易臨,。張旭字形變化繁多,,常一筆數(shù)字,隔行之間氣勢不斷,,不易辨認(rèn),,形成一種獨(dú)特的風(fēng)格,韓愈《送高閑上人序》中提到張旭草書以“喜怒窘窮,,憂悲愉佚,,怨恨、思慕,、酣醉,、無聊、不平,,而有動于心,,必于草書揮毫發(fā)之”,故學(xué)張旭難,。

近常見隸書筆法中帶草筆飄逸之體,,謂隸草,有些像章草,,這與平時善寫隸書精熟有關(guān),故書隸草能獨(dú)樹風(fēng)格,。也是書寫表演的一種手法,。

“破草”是現(xiàn)代書家中最常見的,它的特點是點劃結(jié)體,,使轉(zhuǎn)和用筆,,多為從古到今各書家中的結(jié)體演變成自己風(fēng)格,王羲之書體中學(xué)一些,,王鐸法帖中取一些,,祝允明、孫過庭等等歷代名家中取其長處,,集自己之品貌,,任意發(fā)揮,灑脫自如,這種寫法和今草相似,。

行草有“草行”之說,,書體中帶有許多楷法,即近于草書的行書,。筆法比較流動,,清朝劉熙載《書概》云:行書有“真行”、有“草行”,�,!罢嫘小苯普鏁v于真,“草行”近于草書而斂于草,。

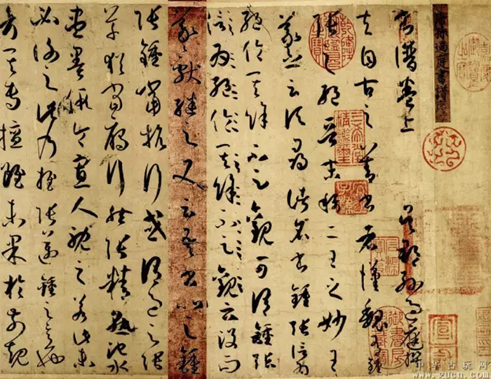

四,、行書

行書介于楷書、草書之間的一種字體,。它是為了彌補(bǔ)楷書的書寫速度太慢和草書的難于辨認(rèn)而產(chǎn)生的,。筆勢不象草書那樣潦草,也不要求楷書那樣端正,�,?ǘ嘤诓莘ǖ慕小靶锌薄2莘ǘ嘤诳ǖ慕小靶胁荨�,。

行書大約是在東漢末年產(chǎn)生的,,行書是介于今草和楷書之間的一種字體,可以說是楷書的草化或草書的楷化,。代表作最著名的是東晉書法家王羲之的《蘭亭序》,,前人以“龍?zhí)扉T,虎臥鳳閣”形容其字雄強(qiáng)俊秀,,贊譽(yù)為“天下第一行書”,。唐顏真卿所書《祭侄稿》,寫得勁挺奔放,,古人評之為“天下第二行書”,。行書中帶有楷書或接近于楷書的稱為“行楷”,帶有草書或接近草書的則稱為“行草”,。行楷中著名的代表作品是唐代李邕的《麓山寺碑》,,暢達(dá)而腴潤。還有如宋代蘇軾,、黃庭堅,、米芾,蔡襄,,元代的趙孟頫,、鮮于樞,、康里,明代的祝允明,、文徵明,、董其昌、王鐸,,清代的何紹基等,,都擅長行書或行草,有不少作品傳世,。

分為行楷和行草,。

1. 行楷

如:東晉王羲之《蘭亭序》現(xiàn)代見到的王羲之的很多書法碑帖,并不是他的原跡,,多是由后人臨摹或集字而成的,。王羲之的原跡多數(shù)隨葬在唐太宗墓中。唐李邕《麓山寺碑》,、宋黃庭堅《松風(fēng)閣詩》,、宋米芾《苕溪詩卷》、元趙孟頫 《洛神賦》,、明文征明《醉翁亭記》等,。

2. 行草

如:晉王獻(xiàn)之《鴨頭丸帖》、《中秋帖》,、唐顏真卿《祭侄稿帖》,,行書是界于楷書和草書之間最適用的一種書體,接近于楷書的稱為行楷,,接近于草書的稱為行草,。行草是王獻(xiàn)之創(chuàng)立的書體,《鴨頭丸帖》是他行草的代表作,。真跡現(xiàn)存于上海博物館,。行書碑帖眾多。

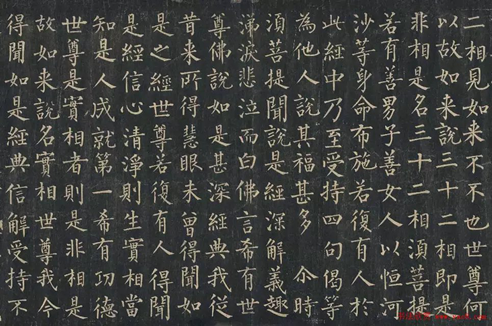

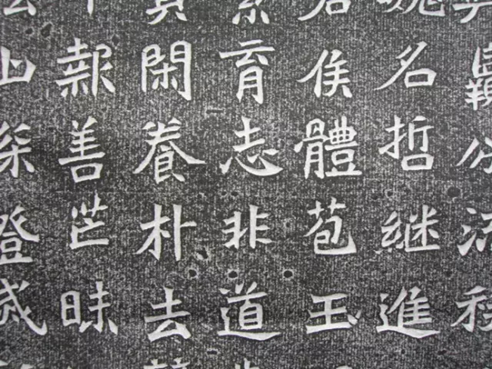

五,、楷書

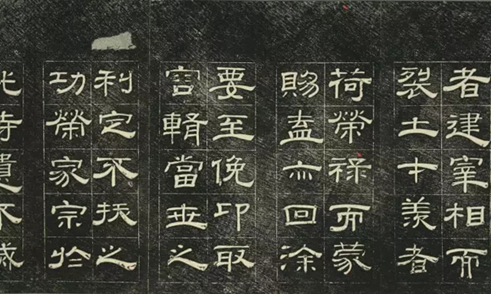

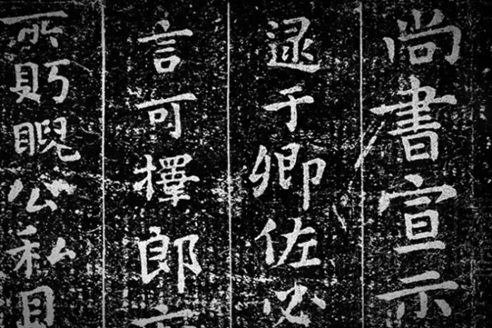

楷書又稱正書,,或稱真書。其特點是:形體方正,,筆畫平直,可作楷模,,故名,。始于東漢�,?瑫拿液芏�,,如“歐體”(歐陽詢),、“虞體”(虞世南)、“顏體”(顏真卿),、“柳體”(柳公權(quán)),、“趙體”(趙盂頫)等。

宋宣和書譜:“漢初有王次仲者,,始以隸字作楷書”認(rèn)為楷書是由古隸演變而成的,。據(jù)傳:“孔子墓上,子貢植的一株楷樹,,枝干挺直而不屈曲,。”楷書本筆畫簡爽,,必須如楷樹之枝干也,。

初期“楷書”,仍殘留極少的隸筆,,結(jié)體略寬,,橫畫長而直畫短,在傳世的魏晉帖中,,如鍾繇的《宣示表》,、《薦季直表》、王羲之的《樂毅論》《黃庭經(jīng)》等,,可為代表作,。觀其特點,誠如翁方綱所說:“變隸書之波畫,,加以點啄挑,,仍存古隸之橫直”。

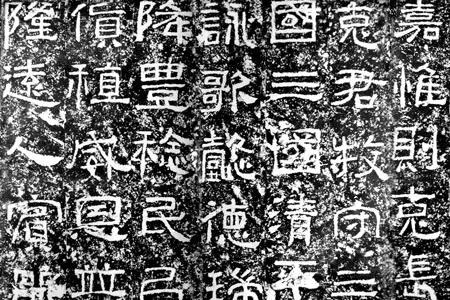

東晉以後,,南北分裂,,書法亦分為南北兩派。北派書體,,帶著漢隸的遺型,,筆法古拙勁正,而風(fēng)格質(zhì)樸方嚴(yán),,長于榜書,,這就是所說的魏碑。南派書法,,多疏放妍妙,,長于尺牘。南北朝,,因為地域差別,,個人習(xí)性,、書風(fēng)迥然不同。北書剛強(qiáng),,南書蘊(yùn)藉,,各臻其妙,無分上下,,而包世臣與康有為,,卻極力推崇兩朝書,尤重北魏碑體,�,?凳吓e十美,以強(qiáng)調(diào)魏碑的優(yōu)點,。

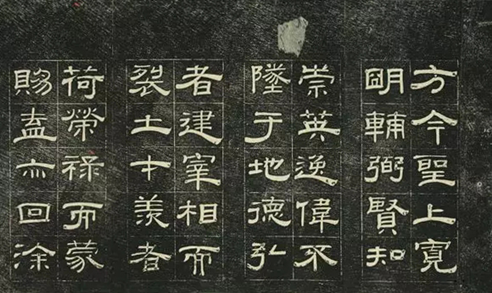

唐代的楷書,,亦如唐代國勢的興盛局面,真所謂空前,。書體成熟,,書家輩出,在楷書方面,,唐初的虞世南,、歐陽詢、褚遂良,、中唐的顏真卿,、晚唐的柳公權(quán),其楷書作品均為后世所重,,奉為習(xí)字的模范,。

古人學(xué)書法有這一種說法:“學(xué)書須先楷法,作字必先大字,。大字以顏為法,,中楷以歐為法,中楷既熟,,然后斂為小楷,,以鍾王為法”。然根據(jù)多年實驗研究結(jié)果表明:初學(xué)寫字,,不宜先學(xué)太大的字,,中楷比較適合。

初唐三大書法家,,歐陽詢,、虞世南、褚遂良的楷書,,都最適宜作中楷的臨摹范本,。

1.小楷

顧名思義,是楷書之小者,,創(chuàng)始于三國魏時的鍾繇,,他原是位隸書最杰出的權(quán)威大家,所作楷書的筆意,,亦脫胎于漢隸,,筆勢恍如飛鴻戲海,極生動之致,。惟結(jié)體寬扁,,橫畫長而直畫短,仍存隸分的遺意,,然已備盡楷法,,實為正書之祖。到了東晉王羲之,,將小楷書法更加以悉心鉆研,,使之達(dá)到了盡善盡美的境界,亦奠立了中國小楷書法優(yōu)美的欣賞標(biāo)準(zhǔn),。

一般說來,,寫小字與寫大字是大不相同的,其原則上是:寫大字要緊密無間,,而寫小字必要使其寬綽有余,。也就是說:寫大字要能做到小字似的精密;而寫小字要能做到有大字似的局促,,故古人所謂“作大字要如小字,,而作小字要如大字�,!庇痔K東坡論書有“大字難于結(jié)密而無間,,小字難于寬綽有余”的精語。以上這些話怎么講呢,?因為我們通常寫大字時,,以為地位(面積)寬闊,可以任意揮灑,,結(jié)果字體變成了松散空闊,。寫小字則正好相反,因為地空間太小,,擔(dān)心寫不下就越難免要盡力局縮,,往往局縮過當(dāng),反而變成蜷促,。這都是自然而然的心理現(xiàn)象,,極易觸犯的毛病,。所以蘇公“大小難能”這句話,正是針對這種神情而發(fā),,更是經(jīng)驗老到之談,。

寫小字的重心與筆畫的配合,則與大字無大差異,。至于運(yùn)筆,,則略有不同。小字運(yùn)筆要圓潤,、娟秀,、挺拔、整齊,;大字要雄壯,、厚重。大字下筆時用逆鋒(藏鋒),,收筆時用回鋒,;小字下筆時則不必用逆鋒,宜用尖鋒,,收筆時宜用頓筆或提筆,。譬如寫一橫,起筆處或尖而收筆處則圓,;寫一豎,,起筆或略頓,收筆則尖,;撇筆則起筆或肥而收筆瘦:捺筆則起筆或瘦而收筆肥,,同時也要向左向右略作弧形,筆畫生動而有情致,;點欲尖而圓,,挑欲尖而銳,彎欲內(nèi)方而外圓,,鉤半曲半直,。運(yùn)筆靈活多變,莫可限定,。尤其是整篇字,,要筆筆不同,而又協(xié)調(diào)一致,,一行字寫出來,,錯落有致,卻又一直在一條線上,如是則行氣自然貫串,,望之如串串珍珠項鏈,,神采飛揚(yáng)。

小字為古代日用必需的書法,,以前科舉應(yīng)試時,,閱卷的人大半是先看字,然后再看文章,。字如不好,文章再好也要受影響,。朝考狀元,、翰林,尤注重書法,。是故凡狀元,、翰林的小字,都是精妙的,。一般讀書,,也都善寫小字。如今硬筆盛行,,用毛筆寫小字的人不多,,但用硬筆臨寫小楷字帖有事半功倍的明顯進(jìn)效,因此想寫好硬筆字,,不妨找本好的小楷字帖,,加工練習(xí)。定能打下堅實基礎(chǔ),,裨益終身,,受用不盡。

小楷字帖甚多,,傳世的墨拓中,,要以晉唐小楷的聲名最為顯赫。其中通常包括了魏時鍾繇的《宣示帖》《薦季直表》,,東晉王羲之的《樂毅論》《曹娥碑》《黃庭經(jīng)》王獻(xiàn)之的《洛神賦十三行》,、唐鐘紹京的《靈飛經(jīng)》等。還有元趙孟頫,、明王寵,、祝允明等小楷作品的墨跡影印本也是非常好的范本。

鍾繇書法,,具古樸風(fēng)格,,惟傳世作品《宣示表》《薦季直表》,無一確實者,多為后人傳�,;蚺R作,。欣賞好的摹拓本,可以想像其古雅書風(fēng),。

2.大楷

一般情況下,,人們把一寸以上、數(shù)寸以下見方的真書稱為大楷,。較此更大的真書大字被稱為“榜書”,、“擘窠書”。根據(jù)歷代書法家積累的經(jīng)驗,,學(xué)習(xí)書法應(yīng)先寫大楷,,作基本練習(xí)。掌握好大楷的點畫,、結(jié)構(gòu),、布白,做到點畫準(zhǔn)確精到,,結(jié)構(gòu)疏密得當(dāng),,則退而寫小楷可做到結(jié)體寬綽開張,點畫規(guī)矩清楚,;進(jìn)而學(xué)榜書則能結(jié)密無間而氣魄宏闊,,不致渙散無神。

楷書是最晚形成的字體,,始于漢末,。漢鐘繇《宣示表》、鐘繇《薦季直表》,、北魏《張猛龍碑》,、晉《爨寶子碑》、晉王羲之《樂毅論》,、晉王羲之《黃庭經(jīng)》,。關(guān)于黃庭經(jīng),有一段傳說:山陰一道士知王羲之愛鵝,,以白鵝換《黃庭經(jīng)》,,所以此帖又稱《換鵝帖》。晉王獻(xiàn)之《洛神賦十三行》,、南朝《爨龍顏碑》,、唐歐陽詢《九成宮醴泉銘》、唐顏真卿《勤禮碑》,、唐柳公權(quán)《神策軍碑》《玄秘塔碑》,。鐘繇對創(chuàng)立楷書起了極為重要的作用,,鐘的真跡,早已失傳,,《宣示表》是晉唐人臨摹的,。用筆質(zhì)樸渾厚,雍容自然,。體勢尚存隸意,。

3.魏碑和《爨寶子碑》、《爨龍顏碑》都屬早期的楷書,,以方筆為主,,開雄強(qiáng)古樸之風(fēng)。

楷書到晉代就完美了,。唐朝將楷書規(guī)范化,,唐楷法度嚴(yán)謹(jǐn),結(jié)字端莊,。端莊并非橫平豎直的呆板,細(xì)心的欣賞者可以看到書者微妙而又協(xié)調(diào)的變化,。如歐陽詢《九成宮醴泉銘》潛藏豐富的內(nèi)涵,。