書法創(chuàng)作中的四組核心關(guān)系

一,、遲速與疾澀之關(guān)系

“決謂牽掣,子知之乎,?”曰:“豈不謂為牽為撆,,銳意挫鋒,,使不怯滯,,令險峻而成,以謂之決乎,�,!睜砍福v的是行筆速度,�,!斑t”與“速”是根據(jù)行筆速度做出的區(qū)分,行筆速度的快慢與筆毫的順逆相結(jié)合,,體現(xiàn)在行筆中就成為“疾,、澀”,疾則相對快,,澀則相對慢,,但疾澀不僅僅是速度上的快慢,更側(cè)重的是行筆運(yùn)筆的勢態(tài),。這種在筆畫中看不到,,卻影響筆畫呈現(xiàn)的形態(tài)且能根據(jù)筆畫形態(tài)推測出來的揮運(yùn)法度,書法中稱為“筆勢”,。疾,、澀是相對而生,相對而存的,。

“疾勢:出于啄磔之中,,又在豎筆緊趯之內(nèi)�,!薄奥庸P:在于趯鋒峻趯用之,。”“澀勢:在于緊駃戰(zhàn)行之法,�,!薄皺M鱗:豎勒之規(guī)�,!闭f明了疾勢,、澀勢在哪些筆畫中運(yùn)用。講完疾勢緊跟著講掠筆,;講完澀勢后緊跟著講橫鱗,。由此透露出,掠筆是用疾勢,,豎勒筆畫所用的“橫鱗”是澀勢,。疾澀二勢是書法的根本:“臣父造八分時,神授筆法,,曰:“書有二法,,一曰疾,;二曰澀。得疾澀二法,,書妙盡矣,。夫書稟乎人性。疾者不可使之令徐,,徐者不可使之令疾,。”“行筆之法,,十遲五急,,十曲五直,十藏五出,,十起五伏,此已曲盡其妙,。然以中郎為最精,,其論貴疾勢澀筆�,!�

“把筆抵鋒,,肇于本性,力圓則潤,,勢疾則澀,。”揭示出疾和澀的辯證聯(lián)系,�,!鞍梭w之中有疾有澀。宜疾則疾,,不疾則失勢,。宜澀則澀,不澀則病生,。疾徐在心,,形體在字,得心應(yīng)手,,妙出筆端,。”強(qiáng)調(diào)了疾與澀運(yùn)用要恰如其分,,只有心法的自如才能有技法的自由,。疾澀筆法的自如運(yùn)用被后來的劉熙載生動地描繪出來,“古人論用筆,,不外疾,、澀二字,。澀非遲也,疾非速也,。以遲速為疾澀而能疾澀者,,無之!用筆者皆習(xí)聞澀筆之說,,然每不知如何得澀,。惟筆方欲行,如有物以拒之,,竭力而與之爭,,斯不期澀而自澀矣。

澀法與戰(zhàn)掣同一機(jī)竅,,第戰(zhàn)掣有形,,強(qiáng)效轉(zhuǎn)至成病,不若澀之隱以神運(yùn)耳,�,!眲⑽踺d對澀疾和遲速關(guān)系作了區(qū)分和說明,其中尤其對澀作了詳細(xì)解釋:“如有物阻之”,,這種體驗正是“偃管”,、“逆鋒”所造成的筆毫與紙面之間的摩擦力和阻力。古人曾經(jīng)用“橫鱗”,、“緊駃戰(zhàn)行”,、“擔(dān)夫爭道”、“錐畫沙”,、“屋漏痕”,、“逆水撐舟”、“蕩槳”等形象的比喻來表達(dá)和描述這種運(yùn)筆的體驗和感覺,,正是“立象以盡意”,。

“然而輕則須沉,便則須澀,,其道以藏鋒為主,。若不澀,則險勁之氣無由而生,;至于太輕不沉,,則成浮滑,浮滑則俗,�,!保ù颂幉劁h,指行筆中的藏鋒,,即逆毫中鋒行筆)韓方明從執(zhí)筆方法和運(yùn)筆方法上作出了要求,。清代包世臣也從執(zhí)筆技法上對如何能澀作出了總結(jié),,“北朝人書,落筆峻而結(jié)體莊和,,行墨澀而取勢排宕,。萬毫齊力故能峻,五指齊力故能澀……長史之觀于擔(dān)夫爭道,,東坡之喻以上水撐船,,皆悟到此間也�,!�

疾勢和澀勢運(yùn)用得如何,,關(guān)系到筆畫質(zhì)感的有無和好壞,關(guān)系到筆畫的質(zhì)量和生命力,,這是筆法的核心,。這兩種勢,不但涉及到用筆的速度,,也涉及到用筆的力度,,是速度與力度的凝結(jié)體,一切筆法,,最終落腳點(diǎn)都在此二勢。速度快慢與疾澀勢有一定的對應(yīng)關(guān)系,,但不可將兩者簡單對應(yīng),,筆法中的速度從來都是和力度相輔而行的,真正的澀勢,,還是要看書寫者對于筆性的熟悉和對毛筆的掌控能力,。

二、細(xì)粗與提按之關(guān)系

“力謂骨體,,子知之乎,?”曰:“豈不謂趯筆則點(diǎn)畫皆有筋骨,字體自然雄媚之謂乎,�,!�

筋骨,正是行筆中的力度問題,。筆力在書法中的重要性:“當(dāng)其用筆,,常欲使其透過紙背,此功成之極矣,。真草用筆悉如畫沙,,則其道至矣。是乃其跡可久,,自然齊古人矣,�,!薄傲ν讣埍场笔侵腹P畫強(qiáng)烈的質(zhì)感和筆力透出的一種視覺效果和心理效果。筆力是衡量筆畫質(zhì)量高低的重要標(biāo)尺,,毛筆的提按與筆力有很大關(guān)系,,行筆力度強(qiáng)弱體現(xiàn)在行筆的提按中,提筆則輕,,按筆則重,。提與按是影響筆力表現(xiàn)的重要因素,但是,,“粗不為重,,細(xì)不為輕,纖微向背,,毫發(fā)死生,。”筆畫細(xì)不等于無力,,筆畫粗不等于有力,。

理解提按的關(guān)鍵在于對“筆力”的理解。晉代衛(wèi)鑠《筆陣圖》云:“善筆力者多骨,,不善筆力者多肉,。多骨微肉者謂之筋書,多肉微骨者謂之墨豬,。多力豐筋者圣,,無力無筋者病�,!倍嗳庹�,,即那種依靠機(jī)械的物理力按壓毛筆所形成的粗大而沒有質(zhì)感的筆畫,這是書法中的病筆形態(tài),。因此,,歷代書家一再強(qiáng)調(diào)筆力的重要性,甚至可以這么說,,書法能否傳世,,即在于筆畫中有無筆力。

書法中的力度不只體現(xiàn)為物理力的強(qiáng)弱,,不只體現(xiàn)為毛筆提按力度的機(jī)械力的大小,,書法中的“力”源于筆畫的質(zhì)感,這種質(zhì)感的出現(xiàn)與筆法背后的筆勢有著相當(dāng)大的關(guān)系,。毛筆在紙上顯現(xiàn)為筆畫,,運(yùn)作的方法稱為筆法,在揮運(yùn)過程中沒有在紙上表現(xiàn)出來的那部分實際也是筆法運(yùn)動的一部分,這種沒有在紙上表現(xiàn)出的筆的運(yùn)動狀態(tài)影響著表現(xiàn)在紙面上的筆畫,,稱為筆勢,。通過在紙面上看到的筆畫,我們可以推斷出沒有實象的揮運(yùn)過程和行筆的虛象路線,。

虛實相生,,落于紙面則為實象即筆畫,起于空中則為虛象即筆勢,,也可說,,筆勢顯明在紙面上則為筆畫,筆畫隱藏在空中則為筆勢,。筆勢和筆畫構(gòu)成了筆法虛實兩部分,,筆勢是虛象的筆法,筆畫是實象的筆法,。虛象的筆勢生出實象的筆畫,,每一個細(xì)節(jié)的“法”背后,都隱藏著深刻的“意”,,立于“技道之間”,,所以,書法藝術(shù)也能實現(xiàn)“技進(jìn)乎道”,。

三,、斜正與曲直之關(guān)系

“夫平謂橫,子知之乎,?”仆思以對曰:“嘗聞長史九丈令每為一平畫,,皆須縱橫有象,此豈非其謂乎,?”長史乃笑曰:“然,!”又曰:“夫直謂縱,,子知之乎,?”曰:“豈不謂直者必縱之不令邪曲之謂乎?”

平,、直問題涉及到行筆的角度,。筆畫的斜正、曲直是由行筆的角度,、方向和力度的變化造成的,,行筆角度的變化、筆畫的走向在書法中稱為“曲直”,。小篆中運(yùn)用了大量平直的筆畫,;隸書中也運(yùn)用了大量相對平直的筆畫;大篆和行草則運(yùn)用了大量曲折的筆畫;楷書特別是魏碑體楷書運(yùn)用了大量斜向的筆畫,。

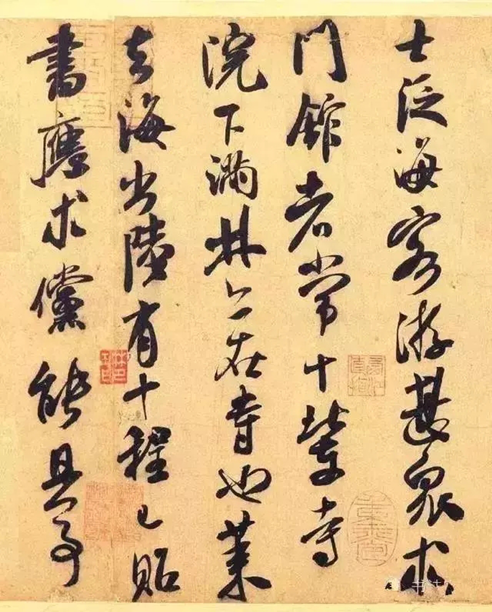

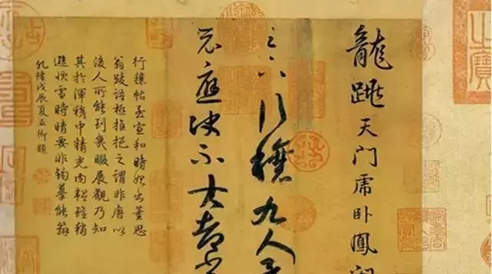

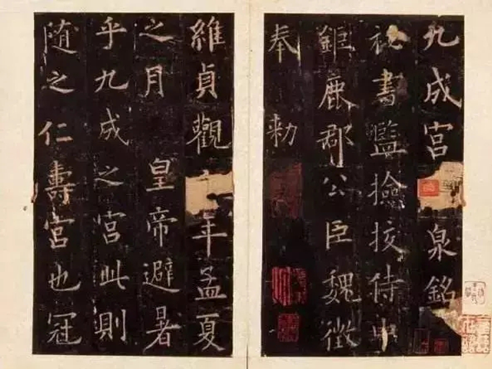

歐陽詢《九成宮醴泉銘》拓本,。原石現(xiàn)存陜西。

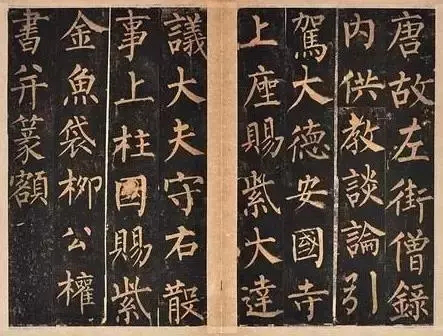

不同的書體,,曲直的運(yùn)用有所側(cè)重,。同一書體中,不同書家對于曲直的筆畫也有不同的側(cè)重,,比如顏真卿楷書《麻姑仙壇記》多運(yùn)用平直的筆畫和轉(zhuǎn)筆,,而歐陽詢楷書《九成宮醴泉銘》則運(yùn)用了許多斜向筆畫和折筆。受到隸書結(jié)體影響的楷書結(jié)體也隨之而用平畫寬結(jié)式,,如泰山經(jīng)石峪《金剛經(jīng)》,、鐘繇楷書《薦季直表》等。王羲之楷書,、行草書則一變古法,,多“欹側(cè)取勢”而用“斜畫緊結(jié)”,魏楷,、唐楷以及后世楷書,、行草書等大都采用了“斜畫緊結(jié)”的方法。同一書家在不同時期對曲直的運(yùn)用也有不同側(cè)重,,顏真卿44歲時書寫的楷書《多寶塔》筆畫多斜直和折頓,,而72歲時書寫的《顏家廟碑》筆畫總體多平直,但內(nèi)部多有弧度曲線和轉(zhuǎn)筆,。這說明,,書家的習(xí)慣和取向?qū)τ谇钡倪\(yùn)用有不同的影響。

書法中用“平直”來表示“正”和“直”的筆畫,,用“欹”和“曲”表示不直的筆畫,。書法中筆畫的“直”并非物理意義的直,而是視覺和心理感覺的直,。

“大山之麓多直出,,然步之,則措足皆曲,,若積土為峰巒,,雖略具起伏之狀,而其氣皆直,。為川者必使之曲,,而循岸終見其直;若天成之長江,、大河,,一望數(shù)百里,,瞭之如弦,然揚(yáng)帆中流,,曾不見直波,。少溫自矜其書于山川得流峙之形者,殆謂此也,�,!睆倪@段形象的比喻當(dāng)中,我們看到所謂的直和曲都是相對的,,而且書法中的直更多的是一種“勢”的直,,這種平直并不是物理中的絕對平直,而是一種相對平直,,這種平直“表現(xiàn)出力量,、運(yùn)動以及由之而形成的‘氣勢’的美�,!�

“曲直”在書法中的地位和作用,,對于鑒賞者來說,能否辨識“曲直”,,關(guān)系到能否辨認(rèn)真跡,;對于書寫者來說,能否做到“曲直”,,關(guān)系到書法的生命力,。“然能辨曲直,,則可以意求之有形質(zhì)無形質(zhì)之間,,而窺見古人真跡也。曲直之粗跡,,在柔潤與硬燥,。凡人物之生也,必柔而潤,,其死也,,必硬而燥。草木亦然,,柔潤則肥瘦皆圓,,硬燥則長短皆扁,。是故曲直在于性情而達(dá)于形質(zhì),,圓扁在形質(zhì)而本于性情�,!�

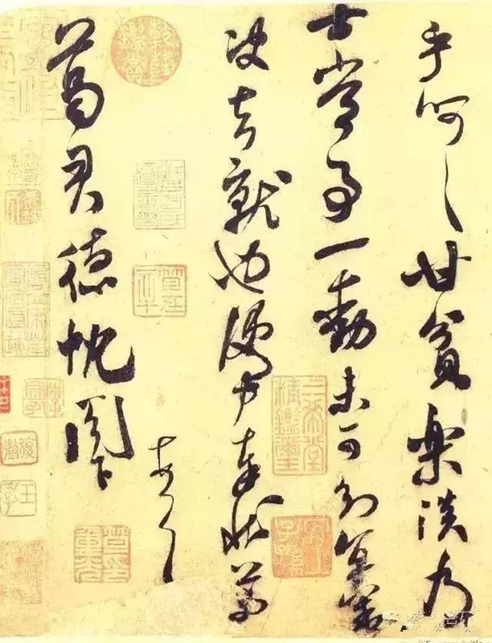

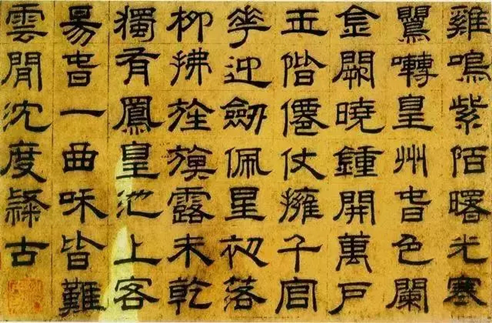

沈度《隸書七律詩》

晚清館閣體要求“烏,、方、光”,正有呆板之弊,,清代周星蓮《臨池管見》指出:“古人作書遺貌取神,;今人作書貌合神離�,!鼇頃P墨,,臺閣文章,偏旁布置,,窮工極巧,,其實不過寫正體字,非真楷書也,�,!笨梢姡宕臋M平豎直觀念將唐代書法的字法理論推到了一個死胡同,。

“這種豐富多變的點(diǎn)畫為什么能夠隨意配合成和諧統(tǒng)一的整體而不是矛盾混亂的呢,?這訣竅皆在兩個字:力、勢,。力就是筆力,,也就是前面所講的印印泥所產(chǎn)生的力。下筆又陡又快,,行筆過程中,,橫畫不平拖,豎畫不直下,,收筆利落而不粘滯,。勢是筆勢、形勢,,善于用力,,善于控制行筆的輕重緩急便是勢。變化繁多的點(diǎn)畫就是靠這力和勢統(tǒng)一起來的,�,!睆�(qiáng)調(diào)行筆過程中筆畫的曲動,這種曲動是依靠用筆的走勢來完成的,。

四,、筆畫長短之關(guān)系

“損謂有余,子知之乎,?”曰:“豈不謂趣長筆短,,常使意勢有余點(diǎn)畫若不足之謂乎�,!�

“趣長筆短”,,法由意運(yùn),,象由法生。筆畫的長短延展服從于筆勢和筆意的表現(xiàn),,因此,,書法中常常強(qiáng)調(diào)筆雖斷而意猶延。

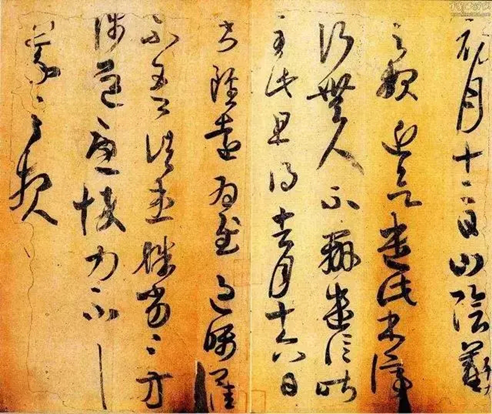

章草帶有濃厚的隸書筆意,,在書寫點(diǎn)畫時,,多有短促之筆。五百年后,,清代劉熙載再次把目光投向索靖章草時作出了補(bǔ)充,,其《書概》指出:“書有振、攝二法,,索靖之筆短意長,,善攝也,陸柬之之節(jié)節(jié)加勁,,善振也,。”作為一對相應(yīng)而生的方法,,“振”是筆勢節(jié)奏的有形綿延,,“攝”是筆勢節(jié)奏“此時無聲勝有聲”的無形休止;“振”也罷,,“攝”也好,,都是圍繞“意勢”而作。大都以有意成風(fēng),,以無意取態(tài),,天真爛漫而結(jié)構(gòu)森然。往往有書不盡筆,,筆不盡意者,,龍蛇云物飛動腕指間,此書家最上乘也,�,!�

《周易注》:“子曰:‘書不盡言,言不盡意,,然則圣人之意其不可見乎,?’子曰:‘圣人立象以盡意,設(shè)卦以盡情,,……鼓之舞之以盡神,。’”這里所說的意、象,、神之間的關(guān)系映射到書法中正是筆意,、筆勢、筆法之間的關(guān)系,。筆法的運(yùn)用服從于筆勢的表達(dá),,筆勢的構(gòu)建統(tǒng)攝于筆意之中。筆法的運(yùn)用,,筆畫的長短,,其背后的管領(lǐng)則是筆意,意能通神,。因此,,歷代書家都以筆意為最高指向,正是圣人在《周易》中所參悟的通天法則在書法中的運(yùn)用,。

書法以筆法為上,,古代書論中所講的筆法包含了執(zhí)筆法和用筆法兩種,用筆又以起止筆和行筆兩部分為核心,,精華的部分是行筆問題,。筆畫的角度、長度,;用筆的力度,、速度是行筆之關(guān)鍵。正是行筆中的“四度”在節(jié)奏的變幻中生發(fā)出了多樣的筆法,,由此“四度”變換造就的多樣筆法則又統(tǒng)一于筆意,、筆勢、筆力的表達(dá),。