▓▌Ģ°Ą─īW┴ĢĘĮĘ©╝░ųž³cļy³c

║·Ū’Ų╝ ų„ųv

ĪŠū„š▀║åĮķĪ┐ųąć°ć°╝ę«ŗį║蹊┐åTŻ¼ć°╝ęę╗╝ē├└ągĤĪŻųąć°Ģ°Ę©╝ęģfĢ■└Ē╩┬Ż¼ųąć°Ģ°Ę©╝ęģfĢ■▓▌Ģ°╬»åTĢ■╬»åTŻ¼ųąć°Ģ°Ę©╝ęģfĢ■Ģ°Ę©┼Óė¢ųąą─Į╠╩┌,Ż¼▒▒Š®┤¾īWĢ°Ę©╦ćąg蹊┐╦∙┐═ū∙Į╠╩┌ĪŻųą╚AįŖį~īWĢ■Ģ■åTŻ¼║ė─Ž╩ĪįŖį~īWĢ■Ė▒Ģ■ķL,ĪŻÓŹų▌┤¾īWĪó║ė─Ž┤¾īW┐═ū∙Į╠╩┌,ĪŻ

▓▌Ģ°╩ŪśO└Ēąį┼cśO└╦┬■įŖąįŽÓĮY║ŽĄ─╦ćąg,ĪŻ

śO└ĒąįĪ¬Ī¬╝┤▒Ē¼Fī”é„Įy(t©»ng)ū„ŲĘ╣PĘ©š┬Ę©Ą─ĮŌūxĪóĖą╩▄Ī¬Ī¬╔ŅČ╚ĄžĖą╩▄Ī¬Ī¬╦╝┐╝Ī¬Ī¬┼ąöÓĪ¬Ī¬┐éĮYĪ¬Ī¬šę│÷ĮøĄõĪ¬Ī¬─ŻöMĪ¬Ī¬╔ŅČ╚─ŻöMĪ¬Ī¬ÕN¤ÆĪŻ

śO└╦┬■įŖąįĪ¬Ī¬╝┤äō(chu©żng)ū„ų„¾wĄ─╠ņ┘xĪ¬Ī¬▓┼ŪķĪ¬Ī¬ąįŪķĪ¬Ī¬ŪķĖą▒¼░l(f©Ī)┴”Ī¬Ī¬╦ćągĄž▐D╗»,ĪŻ«ö╚╗,Ż¼▓┼Ūķę▓ėąŽ╚╠ņ┼c║¾╠ņų«ĘųĪŻ

╦∙ų^└╦┬■įŖąįŻ║╩ŪųĖ╔·├³į┌įŌė÷┐ÓļyĢr,Ż¼ę└╚╗łįČ©ą┼─Ņ,Ż¼▓╗Ģ■▒╗ē║┐ÕĘ┤Č°─▄ē“╩╣Š│ė╔ą─▐DŻ¼ęįśĘė^Ą─æB(t©żi)Č╚╠®╚╗╠Äų«,ĪŻŠ═Ž±ļŖė░ĪČ▄Į╚žµé(zh©©n)ĪĘ└’Ą─Ūž»éūė,Ż¼▒╗š_Ž▌Õe┤“│╔ėę┼╔╚źÓl(xi©Īng)µé(zh©©n)Æ▀┤¾ĮųŻ¼▀Ć╠°╚AĀ¢ŲØ╬Ķ,Ż¼▀ĆØMæč¤ßŪķĄž╚źšäæ┘É█,ĪŻ▀ĆėąĪČ╔Ž╬ŠĄ─┬³═ėŌÅĪĘŻ¼į┌│õØMæ(zh©żn)ĀÄŽ§¤¤Ą─╚šūė└’,Ż¼▀ƤßÉ█╔·╗Ņ,ĪóÉ█║├궜ĘĪóŽ“═∙É█Ūķ,ĪŻį┌ŲDļyĄ─Š│ė÷└’╗Ņ│÷╚╦╔·Ą─ĀNĀĆ,Ż¼▀@╩Ū┤¾ųŪ╗█Īó┤¾Š│Įń,ĪŻ

╬ęéāĮ±╠ņ─▄ē“┐┤ĄĮĄ─╣PĘ©,ĪóĮY¾wĪóš┬Ę©,Īó░³└©─½Ę©Ą╚Ą╚,Ż¼Č╝╩Ū╬ęéāÅ─ķåūxĮøĄõĄ─Ģ°Ę©ū„ŲĘ║═▀Mąą└Ēšō┐éĮYĢrĄ├üĒĄ─ĪŻ╣PĘ©Ī¬Ī¬─▄Ė─ūāū„ŲĘĄ─ÜŌĒŹ,Ż╗─½Ę©Ī¬Ī¬─▄į÷╝ėū„ŲĘĄ─ÜŌä▌,Ż╗š┬Ę©Ż¼╬ęéāĘQ×ķą╬╩ĮĪ¬Ī¬─▄øQČ©ū„ŲĘĄ─ÜŌŽ¾,ĪŻ▀@Ųõųąėą╣▓ąįĄ─¢|╬„,Ż¼ę▓ėąśOéĆąįĄ─ĪŻ╣▓ąįĄ─╩Ū╗∙▒ŠĄ─╣PĘ©,ĪóūųĘ©,Īó─½Ę©Ż¼éĆąįĄ─╩Ū┤╦Ģ°Ę©╝ę┼c▒╦Ģ°Ę©╝ęį┌ė├╣P,ĪóĮYūų,Īó─½Ę©▓╗═¼Ą──Ūę╗³cĪŻ─▄ē“│╔×ķę╗éĆ▓╗▒╗Üv╩ĘŠWč█┬®Ą¶Ą─Ģ°Ę©╝ę,Ż¼┤¾Č╝ėąŲõ▓╗═¼┼c╦¹╚╦Ą──Ūę╗³c,ĪŻŲõīŹ▀@ę╗³cę▓╩ŪūŅ─▄¾w¼F▀@éĆĢ°Ę©╠ņ┘x▓┼ŪķĄ─ę╗³c,ĪŻāHėą╣▓ąįŻ¼─Ū╩ŪšlČ╝─▄Ī░▓┘ŠÜĪ▒ę╗Ž┬Ą─╝╝ągĘČć·,Ż¼Č°▓╗─▄ė├▓┼ŪķüĒ║Ō┴┐╗“įu┼ą,ĪŻ

╦∙ėąĄ─īW┐ŲūŅ╗∙ĄAĄ─īW┴Ģ,ĪóšŲ╬š,Ż¼Č╝ļx▓╗ķ_─ŻĘ┬,ĪŻė╚Ųõ╩ŪĢ°Ę©ĪŻ─Ū├┤,Ż¼╬ęéā╦∙ųvĄ─╣PĘ©ę▓▒žĒÜū▀┼R─ĪĄ─═ŠÅĮ,ĪŻ▀@╩ŪĢ°Ę©▀@ķT╣┼└ŽĄ─╦ćągÄūŪ¦─ĻĄ─é„│ą║═ūį╔Ē─Ż╩ĮŽĄĮy(t©»ng)Ą─╠žČ©ĪŻę╗éĆĢ°Ę©╝ęÅ─╝╝Ę©Ī¬Ī¬╦ćągĪ¬Ī¬Ą└,Ż¼╩Ūę╗éĆ┬■ķLÕN¤Æ▀_ĄĮØuūāĄ─╔·├³┼c╦ćąg╗ź×ķą▐ąą▀^│╠,ĪŻ

į┌▓▌Ģ°ųąŻ¼┤_ŪąĄžšf┐±▓▌Ģ°Ą─┼R─Ī╩Ū║▄└¦ļyĄ─,Ż¼ī”ė┌┐±▓▌Ą─┼R─Ī,Ż¼ų╗─▄╩Ūį┌╝╝Ę©║═ą╬╩Į╔ŽĄ─┼¼┴”ūĘīżŻ¼Č°║▄ļyū÷ĄĮ╔±▓╔Ą──ŻĘ┬,ĪŻ«ö╚╗╦∙ėąĄ─╔±Č╝ąĶꬹ╬Ą─│ą▌d,ĪŻĄ½╩ŪāHėąą╬Ż¼╬┤▒žŠ═─▄ėą╔±▓╔Ą─║▄║├▒Ē¼F,ĪŻŠ═Ž±╬ęéā┤¾╝ęČ╝üĒ«ŗę╗Ė∙ŠĆ,Ż¼▀@Ė∙ŠĆ╦„▒Ē¼F│÷üĒĄ─ŲĪóų╣,Īóąą║═╣PĘ©╔·░l(f©Ī)│÷üĒĄ─ÜŌĒŹ,Ż¼ę▓ę╗Č©ėą╦∙▓╗═¼ĪŻ▀@╦Ų║§╩Ūę╗éĆ║▄Å═ļsČ°ėųļyęįčįšfĄ─å¢Ņ},ĪŻę“×ķ╬ęéā¤oĘ©īż└[ĄĮ╣┼┤·┐±▓▌Ģ°╝ę«öĢrĢ°īæĢrĄ─šµīŹĀŅæB(t©żi),ĪŻ╦∙ęį,Ż¼Ū±š±ųąŽ╚╔·į┌╦¹Ą─ų°ū„ųą░l(f©Ī)│÷▀@ĘN╠ņå¢Ī░╔±Šė║╬ĘĮ?Ī▒

ī”ė┌╬ęéāĮŌūxęį═∙Ą─é„Įy(t©»ng),Ż¼╣┼┤·Ą─Ģ°Ę©╝ęätė└▀h╩ŪéĆųiŻ╗Č°ī”ė┌╬┤üĒ╚╦,Ż¼«öŽ┬Ą─╬ęéāę▓Ģ■┴¶Ž┬╠½ČÓ╠½ČÓĄ─ųi?ī”ė┌Üv╩ĘĄ─šJų¬║═ĮŌūx,Ż¼ļm╚╗Ģ■ļSų°┐╝╣┼Ą─ą┬░l(f©Ī)¼Fī”─Ūą®į°Įø─Ż║²Ą─å¢Ņ}Ģ■įĮüĒįĮŪÕ╬·Ż¼Ą½╩Ūę╗éĆĢr┤·ėąę╗éĆĢr┤·Ą─ś╦£╩,ĪóÆ■▀x║═ĮŌūx,ĪŻ«ö╚╗Ż¼▀Ćę└╚╗Ģ■ėąļyęį╠Į╦„Ą─ųi└¦╗¾ų°╬ęéā,ĪŻ

Å─Ģ°Ę©┼céĆ¾w╔·├³Ą─ĻPŽĄüĒ┐┤,Ż¼├┐ę╗éĆĢ°╝ę├┐ę╗┤╬Ą─Š½ą─äō(chu©żng)ū„Č╝╩Ū╔·├³ųąĄ─╬©ę╗,ĪŻ├┐ę╗┤╬äō(chu©żng)ū„Īó├┐ę╗éĆ³c«ŗĄ─╣PĘ©Ģ°īæĮYśŗ,Ż¼š┬Ę©Č╝╩Ū▀@ę╗╠žČ©ĢrķgĄ─ą─Ūķ,Īó╣PĪó─½,Īó╝łĄ─Š▀¾wŪķørøQČ©Ą─,Ż¼▀@ę╗╣PĪó▀@ę╗éĆūų,Īó▀@ę╗ąąūųČ╝╩ŪĖ∙ō■╔ŽŽ┬╗“ū¾ėęĄ─ĮYśŗą╬æB(t©żi)Ą─Ūķą╬Ž▐ųŲČ°øQČ©╚ń║╬╝┤┼dĢ°īæĄ─,ĪŻ«ö╚╗▓▌Ģ°Ą─ĮYūųę▓╩ŪėąęÄ(gu©®)ätĄ─Ż¼Ą½─Ūų╗╩Ū╣▓ąįĄ─▓▌Ģ°Ę©ätČ°ĘŪę╗╝■šµš²Š½▓╩Ą─┐±▓▌Ģ°,Ż¼┐±▓▌Ą─äō(chu©żng)ū„į┌ūųĘ©╔Žļmę▓ę└ō■š┬Ę©ęÄ(gu©®)ät,Ż¼Ą½į┌Š▀¾wĄ─ū„ŲĘųą╦³╩Ū╝┤┼dĄ─Ż¼Ė∙ō■äō(chu©żng)ū„«öĢrĄ─Łh(hu©ón)Š│,Īóą─Ūķ,Īó╣żŠ▀╝┤┼d░l(f©Ī)ō]Ą─Ż¼╦³┐╔ęįį┌ė├╣P,ĪóŠĆŚl,ĪóĮYśŗęÄ(gu©®)ätĄ─╗∙ĄA╔Žš╣ķ_ŽļŽ¾▀Mąąūā«É╗“ūā¾wŻ¼▀@ĘNŽļŽ¾─▄┴”║═įÄūHĄ─æ¬ūā─▄┴”š²╩Ū▓▌Ģ°Ģ°╝ęūŅšõ┘FĄ─╦ž┘|,Ż¼ę▓╩Ū▒žĒÜŠ▀éõĄ─╠ņ┘x,ĪŻ

─Ū├┤Ż¼ī”ė┌īW┴Ģ▓▌Ģ°,Īó┐±▓▌š▀ėąø]ėą┐╔╣®ę└裥─ĘĮĘ©─ž?╬ęŽļ╚ń╣¹╬ęéā▀Mąą╔ŅČ╚Ą─Ėą╩▄,ĪóĘų╬÷Īó╦╝┐╝,Īó┼ąöÓ,Īó┐éĮY▀Ć╩Ū─▄šęĄĮę╗ą®ėąą¦Ą─ĘĮĘ©Ą─Ż¼╬ęéā╩Ūʱ┐╔ęįĘųū„ā╔éĆ▓Į¾EüĒĘų╬÷īW┴Ģ,Ż¼Ž╚īW╗∙▒ŠĄ─╣▓ąįĄ─ūųĘ©║═³c«ŗ,Ż¼╚╗║¾Ż¼į┘ė¢ŠÜūį╝║ī”ė┌ą╬╩ĮĄ─š¹¾w░č╬š,Ż¼═¼Ģr╬ęéā▀Ćę¬Ę┼Śēęį═∙Ųõ╦³Ģ°¾wųą,Ż¼ŅD┤ņŻ¼ę╗▓©╚²š█┬²äėū„Ą─ĘųĮŌ,Ż¼ę¬ė├ę╗ĘN▌p╦╔ūį╚╗Č°┴„Ģ│Ą─Ģ°īæäėū„üĒ═Ļ│╔┐±▓▌▀BŠdŲĘ³Ą─³c«ŗ╝░ŠĆŚlĄ─ā×(y©Łu)├└ĮM║Ž,ĪŻę“┤╦╦³ėųąĶę¬╩ųųĖĪó╩ų═¾,Ż¼£╩┤_Ą─äėū„║═Š½╬óĄ─┐žųŲ─▄┴”,Ż¼ęį╝░▒█░“Ą─ō]▀\,Īóą─ņ`Ą─Ę┼╦╔Īó╦┘Č╚Ą─╠ß╔²,ĪŻ

ę╗,Īó╣PĘ©

į┌╣PĘ©ĘĮ├µę¬ūóęŌęįŽ┬ÄūéĆå¢Ņ}Ż║

(ę╗)├½╣PĄ─▀xō±

╣┼╚╦šfŻ║Ī░Š²ė¹Å─Ųõ╩┬Ż¼▒žŽ╚└¹ŲõŲ„,�,ŻĪ▒▀xō±▀m║Žūį╝║Ą─Ģ°īæ╣żŠ▀ę▓╩Ū╬ęéā─▄īæ║├Ģ°Ę©Ą─Ž╚øQŚl╝■ĪŻļm╚╗▀@╦Ų║§▓╗╩ŪéĆå¢Ņ},Ż¼Ą½╬ę│Ż│Żį┌ę╗ą®▌oī¦░Ó╔Ž,Ż¼┐┤ĄĮėąą®═¼īWę“×ķ▀xō±Ą─├½╣P▓╗ī”┬ĘŻ¼┼R─ĪŲüĒ║▄┘M┴”ÜŌę▓▓╗╚▌ęūī掱,ĪŻ

ķLõhč“║┴ÅŚąį┤¾,Ż¼ąŅ─½ČÓŻ¼īæ│÷Ą─ŠĆŚl╚ßĒgąįÅŖ,ĪŻĄ½ė╔ė┌õh╠½ķLėų╚ß▄ø║▄▓╗║├šŲ╬š,Ż¼─Ū├┤Ż¼╬ęéā┐╔╩╣ė├├½╣PĄ─╚²Ęųų«ę╗Š═ąą,Ż¼▀@śė▒Ńė┌┐žųŲ,ĪŻ

└Ū║┴ąŅ─½╔┘Ż¼ÅŚąį╔į▓Ņ,Ż¼īæ│÷Ą─ŠĆŚl│CĮĪ,Īóä┼╦¼Ż¼└ŌĮŪĘų├„,ĪŻĄ½ė╔ė┌ąŅ─½╔┘▓╗└¹ė┌īæę╗ĮMūų,Ż¼ė╚Ųõ╩Ū┐±▓▌ę¬īæ▀BŠdĄ─ūųĮMĪŻ

Č°╝µ║┴╩Ū▀@ā╔ĘN╣PąįĄ─š█ųą,Ż¼╝╚▓╗Ž±č“║┴─Ū├┤╚ß▄øļyęį┐žųŲ,Ż¼ę▓▓╗Ž±└Ū║┴Ģ■│÷¼F╣ńĮŪ╠½ČÓĪŻĄ½╩Ū,Ż¼¤ošō╩Ū╩▓├┤ŲĘ┘|Ą─├½╣P,Ż¼ūŅųžę¬Ą─╩Ūę¬▀xō±▀m║Žūį╝║Ą─╣żŠ▀ĪŻ╝ė╔Ž╬ęéāŪ┌Ŗ^ė¢ŠÜūį╝║Ą─╩ų┼c├½╣Pų«ķgĄ─╝Ü╬óĖąėX,Ż¼¾wĢ■ūį╝║Ą─╩ųį§śė╩╣ė├╦³,Ż¼±{±S╦³ĢrĄ─Ž»╬╗ĖąėXŻ¼ūī╦³į┌ė|╝łĄ─╦▓ķg,Ż¼▒M┐╔─▄Ąž▒Ē¼F│÷┴╝║├Ą─ŠĆ┘|║═ūį╝║Žļę¬▀_ĄĮĄ─╦ćągą¦╣¹ĪŻ

▓╗═¼Ą─╣żŠ▀(╣P),Ż¼▀mæ¬ė┌▓╗═¼Ą─ūų¾w,Ż¼▓╗═¼Ą─ą─ąį,Ż¼▓╗═¼Ą─╝łÅłŻ¼▓╗═¼ūų¾wĄ─┤¾ąĪ,ĪŻ▀Ćę¬Ė∙ō■ūį╝║╦∙ę¬┼R─ĪĄ─ūų╠¹║═ūį╝║Ą─ą─ąį║═┴ĢæTęį╝░ą¹╝łĄ─ŲĘ┘|üĒøQČ©▀xō±╣żŠ▀,ĪŻŠ═Ž±š{B(y©Żng)╬ęéāĄ─╔Ē¾wę╗śėŻ¼Ė∙ō■▓╗═¼Ą─ĻÄĻ¢╠ō║«,Īóį’¤ß¾w┘|üĒ▀xō±▓╗═¼Ą─╩│╬’,Ż¼▓╗═¼Ą─╩│╬’ėą▓╗═¼Ą─╩│ąįŻ¼─Ńę¬Ęų╬÷▀@éĆ╩│╬’Ą─╩│ąį▀m▓╗▀m║Ž─Ń╔Ē¾wš{B(y©Żng)Ą─ąĶę¬,Ż¼▀m║Ž─ŃĄ─Š═╩ŪūŅ║├Ą─,Ż¼ę╗╚╦ę╗ąįŻ¼├½╣Pę▓╩Ū▀@śė,Ż¼ę╗ĘN├½╣Pėąę╗ĘNąį─▄,Ż¼ę╗ĘNąį─▄▒Ē▀_│÷▓╗═¼ė┌Ųõ╦³├½╣PĄ─╦ćągą¦╣¹ĪŻ

(Č■)ė├╣P

╬ęéāČ╝ų¬Ą└ųąć°Ģ°Ę©ų«╦∙ęį╩Ū╩└Įń╬─ūų╬─╗»ųąĘQĄ├╔Ž╦ćągĄ─ØhūųĢ°Ę©╦ćąg,Ż¼╩Ūę“×ķ╦³╠ž╩ŌĄ─╣żŠ▀╣P,Īó─½Īó╝ł,Īó│Ä║═Øhūų╠ž╩ŌĄ─Ģ°īæ╣PĘ©,ĪŻ¤ošō║╬ĘNūų¾wŻ¼╦∙ų^ė├╣PŠ═╩ŪŲ,Īóų╣,ĪóąąĪó╩╣▐D,Īó╠ß,Īó░┤ĪóŅD,Īó┤ņ,ĪóŪąĪóĮėĄ╚,Ż¼▀ĆėąŠ▀¾wĄĮéĆ¾wĢ°╝ęĄ─ī┘ė┌╦¹ūį╝║Ą─ė├╣P┴ĢæT,ĪŻŲõīŹŻ¼╬ęéā┼R╠¹Š═╩Ūį┌─ŻĘ┬▀@ą®Š▀¾wČ°ėų╝Ü╬óĄ─ĄžĘĮ,ĪŻ▒╚╚ń,Ż¼╬ęĮø│Ż┐┤ĄĮėąĄ─╚╦┼R╠¹Š═╩Ūį┌│ŁĢ°,Ż¼Č°▓╗╩Ū─ŻĘ┬▀@ą®Š▀¾wĄ─īæĘ©,ĪŻ┼R╠¹ę¬Ž╚ūx╠¹Ż¼šJšµĖą╩▄¾wĢ■,Ż¼╔Ņ┐╠ŅI╬“Ųõ╣PĘ©Ą─üĒ²ł╚ź├},Ż¼░č╦³éāĘųĮŌ,Ż¼Å─ÖMĄĮš█Ż¼Å─žQĄĮÅØŃ^,Ż¼³cĄ─ä▌╩Ū╚ń║╬Ą─ī”æ¬,Ż¼Ų▓║═▐Ó╣PõhĄ─▓╗═¼ĮŪČ╚ĪŻ

└²╚ńŻ║³S═źłį▒╗║¾╩└įušf╩ŪķLśī┤¾Ļ¬,Ż¼╦¹Ą─ķLŠĆŚlø]ėąŲĮ╗¼,Īóų▒╦¼Ą─ĖąėXŻ¼ąą▀MųąČÓėą▓©š█,Ż¼ōp╩¦┴╦ŠĆĄ─Ģ│▀_,Ż¼ģsŲĮį÷┴╦ŠĆ┘|Ą─╔n├ŻĖą║═└Ž└▒ĪŻČ°æč╦žĄ─ĪČ┤¾▓▌Ū¦ūų╬─ĪĘģsø]ėąķLÖM,Ż¼╩╣▐D╔┘ŅD┤ņČÓłA▐D,ĪŻŠĆŚl▒╚▌^ä┼ĮĪłAØÖŻ¼─▄┐┤│÷Ī░Č■═§Ī▒│▀Ā®Ą─£Yį┤,ĪŻ

Åłą±Ą─ĪČŪ¦ūų╬─Üł╩»ĪĘė├╣PĄ─╦┘Č╚ų«¾@╚╦╩Ū¼F┤·Ģ°╝ę▓╗─▄▒╚Ą─,ĪŻ╬ęéāÅ─╦¹Ą─ū„ŲĘųąęį╝░└Ņ░ūĪóĒnė·Ą╚╚╦įŖ╬─Ą─├Ķ└Lųą,Ż¼Ę┬Ę┐┤ĄĮę╗éĆ╔Ēų°ķL╔└,ĪóŅ^╩°░l(f©Ī)„┘Īó╠ßų°ŠŲēž,Īó¢|Ą╣╬„═ß,ĪóĄ°Ą°ū▓ū▓ŃÕįĪį┌’LėĻųąŻ¼į┌╦ž▒┌Ū░,Ż¼£IėĻ┐vÖMĄž▒MŪķō]×ó,Ż¼į┌ŠŲ╔±╗\šųĄ─├į┐±Ģ°īæųą▓╗─▄ūį░╬ĪŻ─ŪĘN╔·├³ĀŅæB(t©żi),Ż¼─ŪĘN╔±ąįĖĮ¾w│┴ūĒĄ─Ģ°īæĀŅæB(t©żi),Ż¼╬ęéā«ö┤·╚╦╚f▓╗╝░ę╗Ż¼æM└ó�,�,ŻĪ

╬ęėXĄ├╚¶╩Ūų┬┴”ė┌▓▌Ģ°čąŠ┐Ż¼Åłą±╩Ūę╗éĆ└@▓╗▀^Ą─ųžę¬╚╦╬’,ĪŻ═¼Ģr,Ż¼▀Ćėąę╗ā╔éĆ蹊┐Åłą±Ą─ųžę¬╚╦╬’ųĄĄ├ĻPūóĪŻ

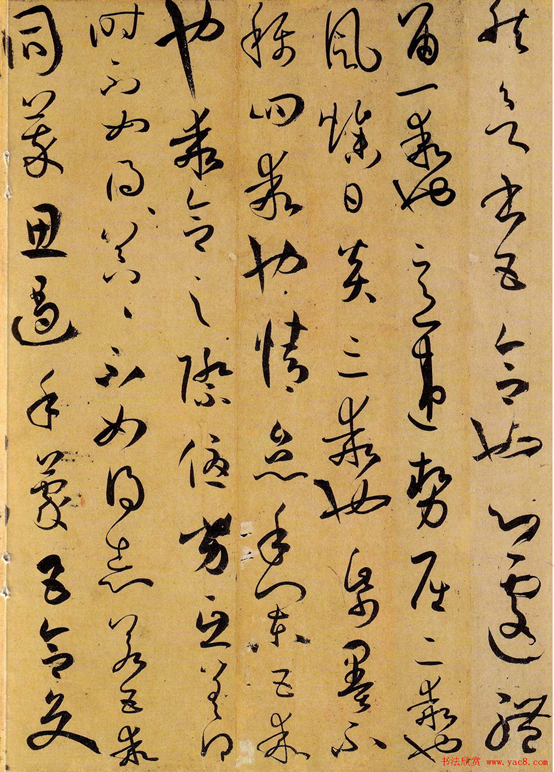

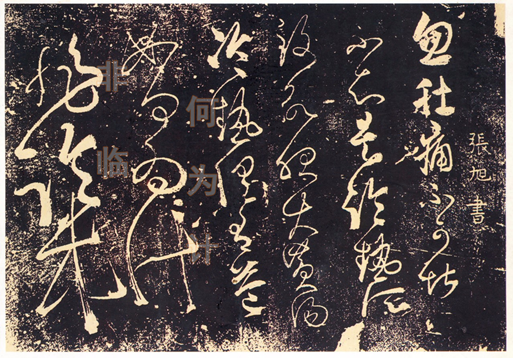

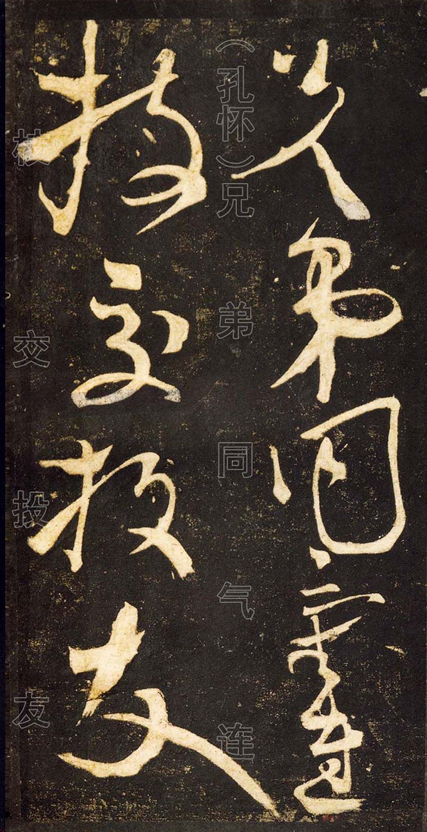

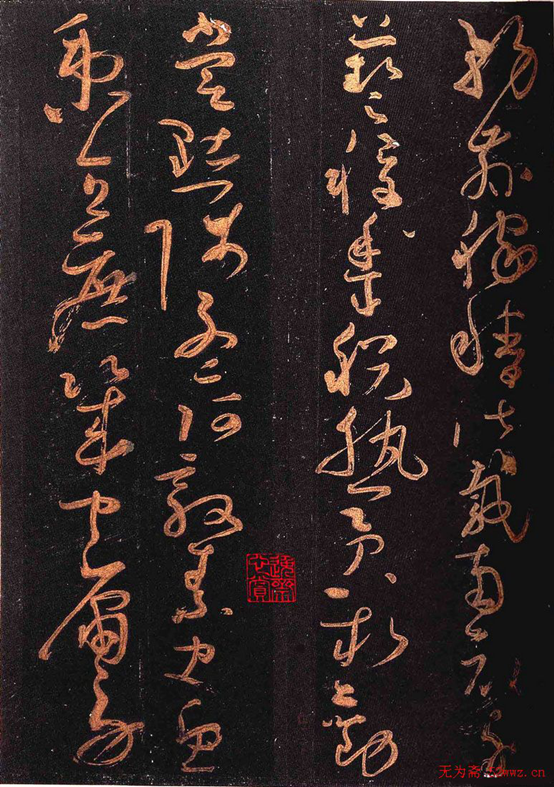

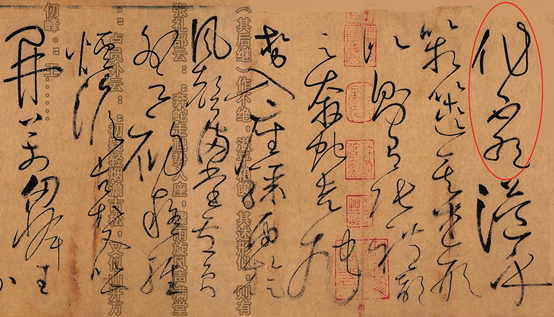

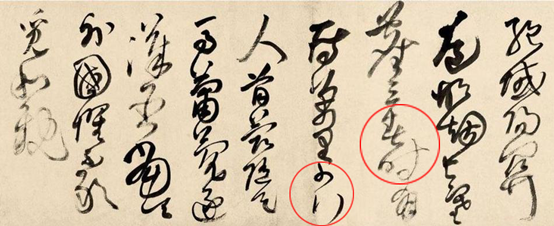

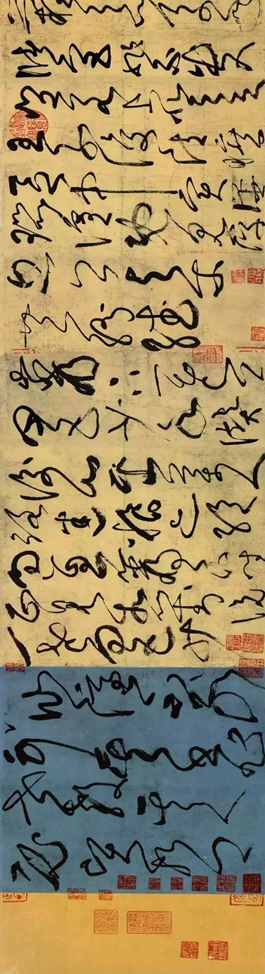

ę╗éĆ╩Ūą▄▒³├„Ž╚╔·,ĪŻ╦¹1922─Ļ╔·ė┌─ŽŠ®,Ż¼1944─Ļ«ģśI(y©©)ė┌╬„─Ž┬ō┤¾š▄īWŽĄŻ¼1947─ĻĖ░Ę©ć°┴¶īWŻ¼╣źūxš▄īW,Ż¼║¾Ė─Ą±╦▄,ĪŻ1962─Ļł╠(zh©¬)Į╠ė┌Ę©ć°░═└ĶĄ┌╚²┤¾īW,Ż¼║¾ėųķ_įOĢ°Ę©īŻśI(y©©)šn│╠,ĪŻį┌ŽŃĖ█ĪČĢ°ūVĪĘļsųŠ░l(f©Ī)▒ĒĪČųąć°Ģ°Ę©└Ēšō¾wŽĄĪĘĪŻ▒╗ĘQ×ķ╩Ū░┤šōŅ}▀MąąŽĄĮy(t©»ng)蹊┐Ą─ķ_äō(chu©żng)ąįĄ─ų°ū„,ĪŻ1983─Ļ,ĪČÅłą±┼c┐±▓▌ĪĘ▒╗╩š╚ļĪČĘ©ć°Ė▀Ą╚ØhīW蹊┐ģ▓Ģ°ĪĘ,Ż¼╦¹į°į┌▒▒Š®▀Mąą╚²┤╬ŽĄĮy(t©»ng)Ą─Į╠īWīŹ█`Ż¼Ęųäe×ķĪ░Ģ°╝╝░ÓĪ▒,ĪóĪ░Ģ°╦ć░ÓĪ▒,ĪóĪ░Ģ°Ą└░ÓĪ▒░čĢ°Ę©Ęų×ķ╚²ĘNīė┤╬▀MąąĮ╠īWĪŻī”ęį║¾Ą─Ģ°Ę©čąŠ┐«a╔·┴╦ųžę¬ė░Ēæ,ĪŻė╚Ųõ╦¹Ą─ĪČÅłą±┼c┐±▓▌ĪĘĄ┌ę╗▓┐ĘųŻ║Ī░Üv╩ĘĄ─蹊┐Ī▒ā╔š┬Ż║1.╔·ŲĮ,Ż╗2.ū„ŲĘĪŻĄ┌Č■▓┐ĘųŻ║Ī░├└Ą─蹊┐Ī▒Ų▀š┬,ĪŻ1.ķL║ėų«į┤,Ż╗2.Åłą±Ą─š▄īW╗∙ĄAŻ╗3.ō]▀\Ą─╦ćąg,Ż╗4.╚╦║═ūį╚╗Ī¬Ī¬ėŅųµ,Ż╗5.╚╦║═╔ńĢ■Ż╗6.╦ćągäō(chu©żng)įņ┼cØōęŌūR,Ż╗7.ĮYšō,ĪŻ(1)▓▌Ģ°┼c¼F┤·╦ćągŠ½╔±Ż╗(2)ųąć°Ą─╠ņ▓┼,ĪŻ▀@▓┐╣┼┤·Ģ°╝ęīŻšō═©▀^ī”ę╗éĆéĆ░ĖĄ─蹊┐,Ż¼╠ß│÷┴╦įSČÓĢ°Ę©▒Š¾w┼cĢ°Ę©╩ĘĄ─å¢Ņ}ĪŻ

Ą┌Č■éĆ╚╦Š═╩ŪĒnė±Ø²Ž╚╔·,ĪŻ╦¹į┌ĪČīæęŌĪ¬Ī¬ųąć°├└īWų«ņ`╗ĻĪĘ▀@▓┐Ģ°ųąī”īO▀^═ź,ĪóÅłą±Īó═§ĶI,Īó³S═źłį,Īó├½Ø╔¢|Ą╚Å─╚ÕĪóßī,ĪóĄ└╝░š▄īW,Īó├└īWĄ╚ųąć°é„Įy(t©»ng)╬─╗»ČÓĮŪČ╚▀Mąą┴╦īŻŅ}éĆ░Ė蹊┐Ż¼╦¹čąŠ┐Ą─╔ŅČ╚║═ÅVČ╚Č╝Įo╬ęéā╠ß╣®┴╦īWągĄ─ģóšš,ĪŻę▓╩Ūę╗éĆųĄĄ├Š┤ųžĄ─┤¾īWš▀,ĪŻ

Į³ę╗Č╬Ģrķg║├Ž±«ö┤·Ģ°ē»╠žäeĻPą─▓▌Ģ°Ą─äō(chu©żng)ū„ĪŻ╦∙ęįŻ¼ę╗ą®ŠWĮj║═ł¾┐»├Į¾wŪ░Č╬Ģrķg┐»▌d┴╦ėąĻP«ö┤·▓▌Ģ°╝ę║═▓▌Ģ°äō(chu©żng)ū„Ą─ėæšō,ĪŻ1.«ö┤·ėąø]ėą▓▌Ģ°┤¾╝ę,ĪŻ3.«ö┤·▓▌Ģ°Ą─äō(chu©żng)ū„╝╝Ę©ŗ╣╩ņ╔ŽĄ─▓╗ūŃĪŻ3.«ö┤·▓▌Ģ°╝ęĄ─▓┼Ūķ,ĪóįŖąį,Ż¼└╦┬■Ūķæčį┌č█Ū░└¹ęµė¹═¹Ą─Ž¹ĮŌĪó╚§╗»,Īó▀z╩¦ĪŁ╦Ų║§«ö┤·╚╦╠½¼FīŹ,Īó╠½īŹļHĪó╠½ėąĘų▒µų«ą─,Ż¼╠½▓╗─▄Ę┼Ž┬,Ż¼▓╗Č«Ą├╔ßČ°║¾Ą├Ą─┤¾┐ņśĘĪó┤¾Š│Įń,ĪŻ╬ęĖąėX▀@éĆĢr┤·ąĶę¬▓▌Ģ°ę▓║▄Ų┌┤²▓▌Ģ°,ĪŻ─▄ʱšQ╔·▓▌Ģ°┤¾╝ęŻ¼╬ęéā│õØMą┼ą─,ĪŻ«ö╚╗,Ż¼▓▌Ģ°┤¾╝ęÜv┤·Č╝╔┘Ż¼ėąĄ─Ģr┤·▀Ć╩Ū┐š╚▒,ĪŻ╬ęéāø]ėą▒žę¬ÅŖŪ¾,Ż¼╦ćąg╝ęĄ─«a╔·▓╗Ž±ĖŅŠ┬▓╦Ż¼Ģ■ĖŅ┴╦ę╗▓ńėųę╗▓ń,ĪŻ▀@éĆĢr┤·ėąø]ėą▓▌Ģ°┤¾╝ę▓╗╩Ū¼Fį┌šf┴╦╦ŃĄ─,Ż¼╩Ūę¬ė╔Üv╩ĘüĒÆ■▀xĄ─ĪŻ

─Ū├┤,Ż¼▓▌Ģ°Ą─ė├╣P╩Ū▓╗═¼ė┌Ųõ╦³Ģ°¾wĄ─,ĪŻ╦³▓╗═¼ė┌┐¼Ģ°Ą──µõh╚ļ╣PŻ¼╚╗║¾Ūą╣P,ĪóŅD╣P,Ż¼ūŁļ`╩Ū─µõh╚ļ╣PŻ¼õüŲĮ╣PŅ^║┴ÕF,ĪóØŁ╣P▀\ąą,ĪŻėąę╗éĆ└ŽĢ°╝ę▀@śė┐éĮYŻ║┐¼Ģ°╩Ū╚²Ž┬ūėŻ¼ūŁļ`╩Ūā╔Ž┬ūė,Ż¼▓▌Ģ°╩Ūę╗Ž┬ūė,ĪŻ╬ęėXĄ├╦¹ų▒╚ļå¢Ņ}Ą─▒Š┘|Č°ėų┐éĮYĄ├║åØŹ├„┴╦ĪŻ▓▌Ģ°Ą─ė├╣P╩Ū,Ż¼«ö╣P╝Ō┬õį┌╝ł╔Ž╩Ūų▒ĮėĒśų°╣Põh═∙Ž┬▀\ąąĄ─,ĪŻ╝┤īO▀^═źšfĄ─Ī░▓▌┘F┴„Č°Ģ│Ī▒,ĪŻ

Ī░▓▌ęį³c«ŗ×ķŪķąįŻ¼╩╣▐D×ķą╬┘|,ĪŻ▓▌╣į╩╣▐D▓╗─▄│╔ūų,Ż╗šµ╠سc«ŗ¬q┐╔ėø╬─Ī▒ĪŻŪķąį,Ż¼╝┤ųĖ╚╦Ą─ŪķĖą║═ąįĖ±,Ż¼ą╬┘|╝┤ą╬┘|▒Š┘|Ż¼═Ōį┌Ą─ą╬ĀŅ,ĪŻ▓▌Ģ°Ą─╝╝Ę©ūŅ×ķć└ųö,Ż¼▓╗─▄╚╬ęŌķLČ╠,ĪŻĪČ▓▌įEĖĶĪĘšfŻ║Ī░ķLČ╠Ęųų¬╚ź,ĪŻĪ▒Ī░ų¬Ī▒ūų║═Ī░╚źĪ▒ūųį┌╣P«ŗĄ─ķLČ╠ų«ķgüĒģ^(q©▒)äe,ĪŻ▓▌Ģ°╚¶▀`▒│┴╦╩╣▐D▓╗─▄│╔ūų,Ż¼└²Ż¼Ī░Ą╚ągĪ▒╚ń╣¹░č▀@ą®╝Ü╬ó╠Äū÷Õe┴╦,Ż¼Š═Ģ■ĘĖ┤¾Õe,Ż¼īæÕeūųĪŻĄ┌Č■ī├▓▌Ģ°╦ćąg┤¾š╣ųą,Ż¼Š═ėąę╗éĆū„š▀ę“×ķę╗éĆūų▓╗ē“£╩┤_,Ż¼įu╬»ėąĀÄūhŻ¼▀Ć░ß│÷Ų▀░╦▒Š▓▌Ģ°┤¾ūųĄõ,Ż¼ę▓▀Ć╩Ū▓╗─▄Įy(t©»ng)ę╗ęŌęŖ,Ż¼ĮY╣¹ø]ėąįu╔Žę╗Ą╚¬äŻ¼Ę┤┬õį┌╚²Ą╚¬ä└’,ĪŻ▓▌Ģ°╩Ū▒╚▌^┬ķ¤®Ą─,Ż¼ķLę╗³cŻ¼Č╠ę╗³c,Ż¼╩╣▐DĄ─┤¾ąĪČ╝Ģ■ūā«É,Ż¼ūā│╔┴Ē═Ōę╗éĆūųĪŻ╦∙ęįūųĄ─£╩┤_Č╚║▄ųžę¬,Ż¼▀@╩Ūų┬┴”ė┌▓▌Ģ°äō(chu©żng)ū„Ą─Ģ°╝ęꬎ┬Ą─ė▓╣żĘ“,ĪŻ

▓▌Ģ°Ą─╩╣▐D▓╗Ž±┐¼Ģ°Ż¼░č╠ß,Īó░┤Į╗┤²Ą├ŪÕŪÕ│■│■,Ż¼▓▌Ģ°Ą─╠ßĪó░┤į┌┐ņ╦┘Ą─ąą╣P╩╣▐Dųą,Ż¼į┌╦▓ķgā╚╗»,Ż¼Č°▓╗╩Ū║å╗»Ż¼╚ń╣¹░č╣PŅ^└’├µĄ─äėū„Č╝║å╗»┴╦Ż¼īæ│÷üĒĄ─ŠĆŚlŠ═ø]ėąā╚║Ł,Īó▓╗žSĖ╗,Ż¼Š═Ž±ę╗éĆ╚╦Ī░Ė╣ėąįŖĢ°ÜŌūį╚AĪ▒ĪŻ─Ńį°Įø┼R▀^╩▓├┤╠¹,Ż¼īæ▀^ČÓ╔┘ĘNūų¾w,Ż¼Č╝─▄į┌─ŃĄ─╣PŽ┬┴„ęń│÷üĒĪŻ▒╚╚ń,Ż¼─Ńį°īæ▀^ūŁļ`,Ż¼─Ń╣PŽ┬į┌╩š╣P╠ÄŠ═Ģ■│÷¼Fš┬▓▌║═ļ`Ģ°Ą─ĒŹ╬ČŻ¼─ŃĄ─ŠĆŚlŠ═ėąūŁ¶”ų«ÜŌ,Ż¼Š═Ģ■Ė±═ŌĖ▀╣┼,Ż¼Č°─ŃīW▀^┐¼Ģ°Īó╔§ų┴ąĪ┐¼,Ż¼─ŃĄ─╚ļ╣P╩š╣Päėū„Š═Ģ■’@Ą├║▄£╩┤_,ĪóĖ╔ā¶ĪŻėą▀^ČÓĘNĢ°¾wĄ─īW┴Ģ╗“ČÓ─ĻĄ─┼R│žĮø“×,Ż¼─Ń┐╔ęįÅ─╦¹Ą─ė├╣P╔Ž┐┤│÷üĒ,ĪŻ

╠¹īWę╗ŅÉĄ─┤¾▓▌’LĖ±Ż¼ę╗░Ń╩╣▐DČÓė┌łA▐D,ĪŻę▓,Īó═Ō═ž╣PĘ©ĪŻėą╚╦╠ß│÷Ī░╬║¾wąąĢ°Ī▒,ĪóūŁļ`╚ļ▓▌(ėąĄ─╚╦▓╗ųv╩╣▐D,Ż¼▀Ć├└Ųõ├¹į╗Ż¼Ī░╬ę╩Ūė├ūŁļ`╣PĘ©īæ▓▌Ģ°Ī▒),ĪŻ─Ū├┤,Ż¼į§├┤▓┼─▄īæ│÷üĒłA▐D╣PĘ©─ž?╝┤ųąõhė├╣PŻ¼─Ū├┤╩ŪʱāHėąųąõhŠ═╩ŪūŅ═Ļ├└Ą─╦ćągą¦╣¹─ž?┐ŽČ©▓╗╩Ū,Ż¼ę“×ķāHėąųąõh▀_▓╗ĄĮųąć°Ģ°Ę©Ą─Ū¦ū╦░┘æB(t©żi)Ą─žSĖ╗├└,Ż¼Š═╩Ūį┌╣┼┤·Ę©╠¹ųą╬ęéāę▓┐╔ęį┐┤ĄĮ─Ūą®┤¾┴┐╩╣ė├┬Čõh(Ģ°ūV)Īóé╚õhĪČČŪ═┤┘NĪĘ(║╬×ķėŗĘŪ┼R),ĪóŪąõhĪČŪ¦ūų╬─Üł╩»ĪĘ(▀Bų”Į╗═Čėč),Ż¼─µõhĪČæč╦ž┤¾▓▌Ū¦ūų╬─ĪĘĪóĮgõhĄ╚,ĪŻ

īO▀^═źĪČĢ°ūVĪĘ┬Čõh

Åłą±ĪČČŪ═┤┘NĪĘ(║╬×ķėŗĘŪ┼R)é╚õh

Åłą±ĪČŪ¦ūų╬─Üł╩»ĪĘ(▀Bų”Į╗═Čėč)Ūąõh

æč╦žĪČ┤¾▓▌Ū¦ūų╬─ĪĘ─µõh,ĪóĮgõh

┐éų«Ż¼╬ęéāę¬ųžęĢ╣PĘ©,Ż¼╣PĘ©ę▓┐╔ęįšf╩Ūé„Įy(t©»ng)Ģ°Ę©ųąĄ─║╦ą─║═ā╚į┌ą╬╩Į,Ż¼╩ŪĢ°Ę©ūŅ▒Š┘|Ą─¢|╬„,Ż¼▓╗šŲ╬š║├╣PĘ©Š═šä▓╗ĄĮØhūųĄ─ĮYśŗĪóš┬Ę©,Īó─½Ę©Ą╚,Ż¼╬ęĘQų«×ķą╬╩ĮĪŻ╚ń╣¹ø]ėą╣PĘ©,Ż¼ę▓┐╔ęįšf─Ń▓╗╩ŪĢ°Ę©ū„ŲĘ,Ż¼Č°╩Ū├└ągūųĪóĘ█╣Pūų,Īóõō╣Pūų,ĪóŃU╣PūųŻ¼╦∙ęį╣PĘ©╩Ūīæ║├Ģ°Ę©╦ćągĄ─╗∙ĄA,Ż¼╩Ū┼R─Ī╣”šnĄ─Ą┌ę╗▓Į║═╗∙ĄA,ĪŻ

(╚²)ŠĆ┘|

─▄ē“šŲ╬š┴╦╣PĘ©Ż¼╬ęéā▀Ćę¬Ū¾ŠĆĄ─┘|┴┐,ĪŻ╦∙ų^Ą─ŠĆŠ═╩Ū╣┼╚╦šfĄ─Ī░«ŗĪ▒,ĪŻ

ŪÕ│§╩»Ø²šfŻ║Ī░╠½╣┼¤oĘ©Ż¼╠½śŃ▓╗╔ó,Ż╗╠½śŃę╗╔óŻ¼Č°Ę©ūį┴óęė,ĪŻĘ©ė┌║╬┴ó?┴óė┌ę╗«ŗ,ĪŻę╗«ŗš▀Ż¼▒Ŗėąų«▒Š,Ż¼╚fŽ¾ų«Ė∙,Ż╗ęŖė├ė┌╔±Ż¼▓žė├ė┌╚╦,Ż¼Č°╩└╚╦▓╗ų¬,Ż¼╦∙ęįę╗«ŗų«Ę©Ż¼─╦ūį╬ę┴ó,�,ŻĪ�

ģŪ╣┌ųąšJ×ķŻ¼╩»Ø²Ą─Ī░ę╗«ŗĪ▒,Ż¼ÅŖš{Ą─╩ŪĪ░äš▒žÅ─ūį╝║Ą─¬Ü╠žĖą╩▄│÷░l(f©Ī),Ż¼äō(chu©żng)įņ─▄▒Ē▀_ūį╝║¬Ü╠žĖą╩▄Ą─«ŗĘ©Ż¼ę“├┐┤╬▓╗═¼Ą─Ėą╩▄,Ż¼▒ŃĒÜ▓╗═¼Ą─▒Ē¼FĘĮĘ©,Ż¼ė┌╩Ū«ŗĘ©Ū¦ūā╚f╗»Ż¼╔węį¤oĘ©╔·ėąĘ©,Ż¼ęįėąĘ©ž×▒ŖĘ©ę▓Ī▒,ĪŻ╣╩╦∙ų^Ī░ę╗«ŗų«Ę©Ī▒,Ż¼▓óĘŪųĖ─│ę╗Š▀¾w«ŗĘ©Ż¼īŹ┘|╩Ūšäī”«ŗĘ©Ą─ė^³c,ĪŻ

╔“∙iŽ╚╔·šJ×ķ,Ż¼Ģ°Ę©Ą─ūŅ║åå╬ę▓╩ŪĘ▒Å═Ą──¬▀^ė┌Ī░ę╗«ŗĪ▒ĪŻĢ°Ę©Ą─ŠĆ╩Ūė╔¤oöĄŽÓ╗źę└┤µ,Īó┐╣║Ō,Ż¼ėųŽÓ╗źŠ▄│ŌĪóØB═Ėė╔▀@ĘN╠ž╩ŌĄ─┴”ū„ė├ų°Ą─Ī░³cĪ▒└█ĘeČ°│╔,Ż¼┐╔ęįšf╩ŪĪ░Ęe³c×ķą█Ī▒,ĪŻĢ°Ę©Ą─Ī░ę╗«ŗĪ▒ųąė╔ė┌ėą¤oöĄĄ─╝╚├¼Č▄ėųĮy(t©»ng)ę╗Ą─Ī░┴”Ī▒Ą─š█ø_Ż¼╣╩▒Ē¼F×ķĪ░ę╗▓©╚²š█Ī▒,Ż¼Ģ°Ę©Ą─├┐ę╗╣P╦∙Å─│÷,Ż¼Č╝╩▄ī”┴ó├µĄ─ųŲ╝sĪŻ

╦∙ų^Ą─Ī░č¬├}Ī▒Ī░ąąÜŌĪ▒Ī░ą╬öÓęŌ▀BĪ▒Č╝ž×┤®ų°Ī░ę╗▓©╚²š█Ī▒Ą─įŁ└Ē,ĪŻ

╩»Ø²Ą─Ī░ę╗Ī▒╩Ūš¹éĆ╩└ĮńėŅųµ,ĪŻģŪ╣┌ųąĄ─Ī░ę╗Ī▒╩Ūę╗ĘNė^─ŅŻ¼╔“∙iŽ╚╔·Ą─Ī░ę╗Ī▒╩ŪĢ°Ę©ųą╔Ņ┐╠Č°ėųžSĖ╗Ą─Ī░ę╗«ŗĪ▒,ĪŻ

Į±╠ņ░č╩»Ø²Ą─Ī░ę╗«ŗų«Ę©Ī▒ę²╚ļĢ°Ę©,Ż¼ęįĪ░ę╗«ŗų«Ę©Ī▒üĒīÅęĢÜv┤·Ģ°Ę©┤¾Ä¤Ż¼╬ęéāĢ■░l(f©Ī)¼F,Ż¼┤¾Ä¤éāĄ─Ģ°Ę©,Ż¼¤o▓╗ķWę½ų°┤¾Ä¤▒Š╚╦Ą─╚╦Ė±╣Ō▌xŻ¼░Ą║Ž╩»Ø²Ą─Ī░ę╗«ŗų«Ę©Ī▒,ĪŻ

╦∙ų^Ī░ę╗«ŗĪ▒,Ż¼Š═╩Ū╬ęéāĢ°Ę©ųąĄ─ŠĆŚlŻ¼įSČÓéĆĪ░ę╗«ŗĪ▒ŠĆŚlĮM│╔┴╦╬ęéāĄ─Øhūų╦ćąg,Ż¼ĮM│╔┴╦ū„×ķ╬ęéāĢ°Ę©╝ęį┌ą¹╝ł╔ŽĄ─┤¾Ū¦╩└Įń,Ż¼╦∙ęįŻ¼╦³╚ń╩»Ø²╦∙čįĄ─Ī░▒Ŗėąų«▒Š,Ż¼╚fŽ¾ų«Ė∙Ī▒,Ż¼╦∙ėąĄ─▒Ŗėą║═╚fŽ¾Č╝─╦ūį╬ę┴óŻ¼Č╝į┤ė┌╬ęéāéĆ¾w╔·├³Ą─ą─,Ż¼╚╗Č°▀@éĆą─▓╗╩Ū¬M░»Ą─éĆ╬ę,Ż¼Č°╩Ū║═╠ņĄž╚f╬’ŽÓ═©ŽÓ╚┌Ą─┤¾╬ęŻ¼╠ņĄžėą┤¾├└Č°¤očį,Ż¼╬ęéāĢ°Ę©╝ęį┌ą¹╝ł╔Žäō(chu©żng)įņĄ─┤¾├└ę▓¤o┬Ģ,ĪŻ─Ū├┤Š═╩Ū▀@éĆĮM│╔┤¾├└Ą─ūŅ╗∙▒ŠĄ─Ī░ę╗«ŗĪ▒Ż¼ģs║¼╝{ų°žSĖ╗Ą─ā╚║Ł,ĪŻį┌╔“∙iŽ╚╔·┐┤üĒ(╬ęéĆ╚╦╩ŪĘŪ│ŻŽ▓Üg▀@Ų¬╬─š┬Ą─)▀@Ī░ę╗«ŗĪ▒ųą│õØM┴╦ī”┴ó├¼Č▄Įy(t©»ng)ę╗Ą─ĻPŽĄ,Ż¼ŲõųąĄ─š█ø_,Īóī”┐╣┐╔ų^Ī░ę╗▓©╚²š█Ī▒Ż¼Ųõųą╦∙ų^Ą─Ī░▓©Ī▒,Ż¼╝┤Ģ°Ę©ųąĄ─ÜŌĒŹ,Īóč¬├}Īóą╬öÓęŌ▀B,ĪóÜŌ═©Ė¶ąąĄ╚,ĪŻ├┐ę╗╣P«ŗĄ─│÷¼FČ╝╩▄ęčėąŚl╝■ī”┴ó├µĄ─ųŲ╝sŻ¼Ī░ę╗«ŗĪ▒Ą─╔Ņ┐╠ąį║═žSĖ╗ąį,Ż¼Š═ę¬Ū¾╬ęéāį┌Ī░ę╗«ŗĪ▒ųą│ą▌dĄ─╩Ū│õØM╔·├³ØŌČ╚Ą─ŠĆ┘|,ĪŻ«ö╚╗▀@Śl╬’╗»Ą─╔·├³ŠĆ┘|ꬎļ▒M┐╔─▄Ąžū÷ĄĮ▒M╔Ų▒M├└Ż¼╝╚ėąą╬Č°Ž┬Ą─╝╝ąg,Ż¼ę▓ėąą╬Č°╔ŽĄ─ę¬Ū¾,ĪŻį┌╬ęéā├„░ū┴╦ęį╔Ž╦∙ųvĄ─╣PĘ©ųTå¢Ņ}║¾Ż¼▀Ćėąę╗éĆą╬Č°Ž┬Ą─ĻPµIå¢Ņ},Ż¼╝┤ī”├½╣PĄ─┐žųŲ,ĪŻ║▄ČÓ╚╦ų¬Ą└į§śėīæĄ─Ą└└ĒŻ¼┐╔Š═╩Ūīæ▓╗║├,Ż¼ę“×ķ╦¹▓╗Č«Ą├┐žųŲ,Ż¼┐žųŲ├½╣PĄ─╠ß░┤ąą±é┐┐Ą─╩Ū╩ų║═ą─║═ÜŌĪŻ

▓╠ń▀ĪČŠ┼ä▌ĪĘųąī”Ī░┴”Ī▒▀@śėųvįušfŻ║Ī░Ž┬╣Pų«┴”,Ż¼╝Ī─wų«¹É,ĪŻĪ▒Å─Ī░┴”Ī▒▒╗ū„×ķĢ°Ę©├└īWĄ─ųąą─ĘČ«Ā╩╣ė├Ą──Ūę╗╠ņŲ,Ż¼▓╠ń▀Š═┤_ŪąĄžšJČ©Ż¼╔·└Ēų«Ī░┴”Ī▒,Ż¼╩Ū╦ćągų«Ī░┴”Ī▒Ą─▒ŠįŁ,ĪŻĪ░┴”Ī▒╝┤╩Ū╣PĘ©,Īóą╬╩ĮĄ─═Ōį┌ęŌŽ¾,Ż¼ėų╩Ū╦ćąg╔·├³├└¹ÉĄ─ųžę¬ā╚║ŁĪŻ╬ęéā│Ż│Ż─▄═©▀^ę╗éĆĢ°╝ęĄ─ū„ŲĘ┐┤│÷╦¹Ą─╔·├³┴”╩Ūʱ═·╩ó,ĪŻ

Ģxąl(w©©i)Ķpį┌ĪČ╣PĻćłDĪĘųąšfĪ░Ž┬╣P³c«ŗ▓©Ų▓Ū³Ū·,Ż¼ĮįąĶ▒Mę╗╔Ēų«┴”Č°╦═ų«�,ŻĪ�

ńŖ¶ĒŻ║Ī░ė├╣Pš▀╠ņę▓,Ż¼┴„├└š▀Ąžę▓�,ŻĪ�

Ī░╦∙ų^╣P┴”╩ŪųĖŠĆŚlĄ─┴”Č╚į┌╚╦éāą─ųąåŠŲĄ─┴”┴┐,�,ŻĪ�ųąć°Ģ°Ę©ļsųŠ╔ńŠÄĄ─ĪČĢ°Ę©╦ćągĪĘųąĘQĪŻ

╠ß╣PĢ°īæ╦∙║─┘MĄ─┴”▀h┤¾ė┌░┤╣PĢ°īæ╦∙║─Ą─┴”,ĪŻ╠ß╣PĄ─ļyČ╚▀h┤¾ė┌░┤╣PĄ─ļyČ╚,Ż¼īæąĪ┐¼┘MĄ─┴”┐╔ŽļČ°ų¬�,ŻĪ░╚╦ų¬Ų╣P▓žõh▓╗ęū,Ż¼žMų¬│÷õh╔§ļy�,ŻĪ▒Š═Ž±ę╗éĆ╚╦ū▀ŲĮ┬Ę┼cū▀¬Ü─Šś“,Īóū▀õōĮz─▄ę╗śėåß?╦³ąĶ꬜O┤¾Ą─┐žųŲ┴”ĪŻ╣P║┴ÕF¾wĄ─├┐ę╗éĆ╝ÜąĪĄ─ūā╗»,Ż¼Č╝ąĶę¬į┌Ģ°Ę©╝ę├¶ĖąŠ½╬óĄ─┐žųŲų«ųą,Ż¼▓┼─▄īæ│÷Ę¹║ŽĢ°Ę©╝ęą─ęŌĄ─ŠĆŚl╣P«ŗĪŻ║┴¤oę╔å¢,Ż¼╚ń║╬╠ßĖ▀┐žųŲ╝╝Ū╔,Ż¼į÷ÅŖ╣P«ŗŠĆŚlĄ─┴”Č╚Ż¼╩Ūė├╣PūŅ═╗│÷Ą─ųąą─║═ļyŅ},ĪŻ╬ęéāę¬į┌ė├╣PĄ─┐žųŲ┴”╔ŽČÓŽ┬╣żĘ“,ĪŻ

╬ęéāį┌ą└┘p╣┼┤·ĮøĄõū„ŲĘĢrŻ¼Č╝─▄ĖąĄĮę╗╣╔ÅŖ┴ęĄ─ÜŌŽóōõ├µČ°üĒ,Ż¼š²Ž±ę╗éĆ╚╦Ą─ÜŌ┘|,Ż¼ėąėąą╬Ą─═Ōį┌ą╬╩ĮŻ¼ę▓ėą¤oą╬Ą─ā╚ą─ą▐¤Æ,ĪŻÅ─ĘīWĄ─└Ē─ŅüĒųv,Ż¼╚╦Ą─ŽÓ├▓╩ŪĢ■ūāĄ─ĪŻ─Ń╚ń╣¹šµīWšµĖ╔,Ż¼╚²─Ļ║¾─ŃĄ─ŽÓ├▓ę╗Č©Ģ■ėą╦∙Ė─ūā,ĪŻ╬ęšJ×ķę╗éĆ╚╦Ą─═ŌŽÓę▓ę╗Č©╩Ū╦¹ā╚ą─Ą─═Ō╗»Ż¼╦∙ų^ŽÓ├▓īŹät╩Ū╦¹Ą─ą─├▓,Ż¼╦¹Ą─ą─üy▓╗üy,Ż¼ŲŻ▓╗ŲŻævŻ¼¤®▓╗¤®,Ż¼═┤┐Ó▓╗═┤┐Ó,Ż¼╚½į┌╦¹─ś╔Žīæų°ĪŻ╦∙ęį╬ęéāį┌ė¢ŠÜ╣PĘ©║═ī”├½╣PĄ─┐žųŲ┴”Ą─Ģr║“,Ż¼▀Ćę¬═©▀^īW┴Ģųąć°é„Įy(t©»ng)╬─╗»ĮøĄõ,Ż¼╚ÕĪóßī,ĪóĄ└Ą╚š▄īW,Īó╦╝Žļ,Īó╬─╗»ĪóĢ°Ę©└ĒšōĄ─īW┴Ģ,Ż¼┬²┬²Ąž,Ż¼³c³cĄ╬Ą╬Ąžą▐╗»╬ęéāĄ─ā╚ą─Ż¼▀@śė╬ęéā▓┼─▄į┌ķåūx┼R─Īé„Įy(t©»ng)Ģ°Ę©ĮøĄõū„ŲĘųą,Ż¼░³└©╝╝Ę©Č╝Ģ■ėąĖ³╔Ņ┐╠Ą─Ėą╩▄,Īó└ĒĮŌĪóŅI╬“,ĪŻęį╬ęéĆ╚╦Ą─¾wĢ■Ż║īŹ█`║═ŅI╬“Č╝║▄ųžę¬,Ż¼─Ń▓╗īŹ█`Ż¼ĮKÜw╩Ū╝ł╔Žšä▒°,Ż¼āHėąīŹ█`▓╗ų¬ė├ą─ŅI╬“╩ŪĪ░īWČ°▓╗╦╝,Ż¼ätŃ»Ī▒Ż¼Ī░├įŃ»Ī▒,ĪŻķåūx,Īó╦╝ŽļĪóīÅ├└,Ż¼╚╦╔·Š│ĮńĄ─╠ß╔²Ģ■ū„ė├ė┌╬ęéā╩ų╔Ž▀@ų¦╣P,Ż¼ę▓Ģ■Ė─ūā╣PĄūŽ┬┴„╠╩│÷üĒĄ─▀@Ė∙ŠĆŚlŻ¼╠ßĖ▀ŠĆĄ─┘|Ėą,ĪŻĖ„ĘNīÅ├└└ĒŽļī”╣PĘ©Ą─ę¬Ū¾,Ż¼Ģ■«a╔·ė╔Ė„ĘN╣PĘ©▒Ē¼F│÷üĒĄ─▓╗═¼īÅ├└ŠĆ┘|ĪŻ╬ęŽÓą┼,Ż¼į┌ķLŲ┌ł╠(zh©¬)ų°Ą─īW┴Ģą▐¤ÆŅI╬“ųą,Ż¼╬ęéāĄ─▓┼Ūķę▓Ģ■▓╗öÓĄž▒╗ķ_░l(f©Ī)│÷üĒĪŻ

Č■,Īóą╬╩Įśŗ│╔

ą╬╩Įśŗ│╔į┌▓▌Ģ°ųąš╝ėą║▄ųžę¬Ą─╬╗ų├,Ż¼Ī░ęŌų«╦∙░l(f©Ī)’@ė┌ą╬Ż¼ą╬ų«╦∙╔·╝«ė┌Ę©Ī▒,ĪŻ▓▌Ģ°į┌ą╬╩ĮĄ─Åł┴”ųą’@¼F│÷╔·├³Ą─ŪķĖąÅł┴”ĪŻą╬╩Įśŗ│╔¾w¼F┴╦▓▌Ģ°Ą─╦ćągęÄ(gu©®)┬╔,Ż¼ėų¤o┐╔ʱšJĄžą╬│╔┴╦Ė„ĘN’LĖ±,Ż¼╩ŪīW▓▌Ģ°Ą─ū„š▀æ¬īW┴Ģ蹊┐Ą─ųž┤¾šnŅ}ĪŻĄ½ę¬ūóęŌ▒M┴┐ū÷ĄĮĪ░ėąęÄ(gu©®)┬╔ų«├└,Ż¼¤o│╠╩Į╗»ų«▒ūĪ▒,ĪŻ├┐ę╗ĘN╦ćągČ╝ėąūį╝║¬Ü╠žĄ─ą╬╩Į▒Ē╩÷ĘĮ╩ĮĪŻ├┐ę╗ĘN╦ćągųąūŅäė╚╦Ą─„╚┴”,Ż¼Č╝╩Ū═©▀^╦³╠ž╩Ōą╬╩Į▒Ē╩÷│÷üĒĄ─,ĪŻĢ°Ę©¬Ü╠žą╬╩Į╩Ū╦³Ą─³cŠĆĮM║ŽĮ╗┐Ś│÷üĒĄ─┐šķgą╬╩Į,ĪŻ▓▌Ģ°Ą─┐šķgą╬╩ĮėąęįŽ┬╠ž³cŻ║

(1)Ģ°Ę©ą╬╩Į╩▄ØhūųĮYśŗųŲ╝sŻ¼═¼Ģr├┐ę╗éĆØhūųėųėą¤oŽ▐ūā╗»Ą─┐╔─▄ąį,Ż¼╠žäe╩Ūį┌┐±▓▌Ģ°ųą,ĪŻ

(2)ą╬╩Į┐šķgėąę╗Č©Ą─Ēśą“ąį║═Ģrķgąį(▀\äėĖą)Ż¼į┌Ģrķgųą▀\äė╦┘Č╚╩╣┐šķgą╬╩ĮĖ³Š▀ėą▒Ē¼F┴”,ĪŻ

(3)┐šķg▒╗³c«ŗĘųĖ¶,Ż¼ą╬╩ĮĖ³×ķ║åØŹĪó╝ā┤Ō,ĪŻ

1.ę╗ūųČÓ¾w

ę╗ūųČÓ¾w×ķ▓▌Ģ°Ą─ą╬╩Įśŗ│╔äō(chu©żng)įņ╠ß╣®┴╦ĘĮ▒ŃĄ─┬ĘÅĮ,ĪŻČÓ¾wŠ═╩Ūę¬ūāŻ¼ę¬─▄ūā▀Ćę¬Ģ■ūā,ĪŻ▒╚╚ń,Ż¼╬ęéāČ╝┼R▀^ĪČ╠m═żą“ĪĘŻ¼ĪČ╠m═żą“ĪĘėąČÓ╔┘▓╗═¼¾wæB(t©żi)Ą─Ī░ų«Ī▒ūų─ž?×ķ╩▓├┤ę¬ūā─ž?▀@╩ŪąįŪķ,Ż¼ėąęŌ╬ČĄ─╦ćąg,Ż¼ę¬╩ŪČ╝ę╗─Żę╗śė▀Ćėą▒žę¬į┘īæåß?▀ĆĮą╦ćągåß?ĪČ╠m═żą“ĪĘ▀Ćī┘ė┌ąąĢ°Ż¼─Ū├┤į┌┤¾▓▌Ģ°Ą─äō(chu©żng)ū„ųąĖ³ąĶę¬▀@ĘNļSÖCæ¬ūāĄ──▄┴”,ĪŻ

ę╗ūųČÓ¾w,Ż¼×ķ╩▓├┤ČÓ¾wŻ¼ę¬┐┤╔ŽŽ┬╬─,Īóū¾ėę▓╝Šų,Īó║┌░ūĻPŽĄĄ─ąĶ꬯¼üĒøQČ©«öŽ┬▀@éĆūų╚ń║╬░▓┼┼Ģ°īæ,ĪŻ«ö╚╗,Ż¼į┌┤¾▓▌┐ņ╦┘Ą─Ģ°īæųąŻ¼Ī░ūā¾wĪ▒╩Ūę╗╦▓ķgĄ─╩┬Ūķ,Ż¼Ą½į┌▀@╦▓ķgĄ─Ģrķg┴„│╠ųą,Ż¼į┌ą¹╝ł╔Žą╬│╔Ą─┐šķgą╬╩ĮĮYśŗŻ¼ėų’@¼Fų°╬ęéāĄ─ųŪ╗█,ĪŻ▀@ųŪ╗█ėą└Ēąįė¢ŠÜĄ─╝╝Ę©│╔Ęų,Ż¼ę▓ėąī┘ė┌įŖąįĄ─└╦┬■▓┼ŪķĪŻ╬ęéāīæ▓▌Ģ°Ą─Ģ°╝ęį┌┼R╠¹Ą─═¼Ģr,Ż¼▀Ćę¬ėąęŌūRĄžė¢ŠÜūį╝║į┌ą╬╩ĮĮYśŗ╔ŽĄ──▄┴”,Ż¼▒╚╚ńę╗éĆūų╬ęéā─▄īæ│÷ČÓ╔┘ĘN¾wŻ¼▀@┐┐╬ęéāĄ─Ęe└█,Ż¼═¼Ģrę▓┐┐╬ęéāĄ─ŽļŽ¾┴”║═▓┼Ūķ,Ż¼å╬éĆūųĄ─ė¢ŠÜŻ¼ę╗éĆūų┐╔ęįīæ│÷║▄ČÓĘN¾wŻ¼▒╚╚ńĪ░├┐Ī▒,ĪŻ

┌w├ŽŅ\ ųŪė└ ▀ģ╬õ

├½Ø╔¢| ▓╠ŽÕ ČŁŲõ▓²

æč╦ž ³S═źłį └Ņ╩└├±

īO▀^═ź ╦„ŠĖ ═§īÖ

═§¶╦ų« ┌w┘ź

┴Ē═Ō,Ż¼╬ęéā▀Ć┐╔ęį─├ę╗╩ūČ╠įŖ╗“ę╗éĆŠõūėĪóę╗éĆį~ĮMüĒėąęŌūRĄžė¢ŠÜūį╝║,ĪŻ└²╚ńŻ║

į┌╬Õ¾wĢ°ųą,Ż¼ų╗ėą▓▌Ģ°Ą─╩ŃŪķąįūŅÅŖŻ¼ę“┤╦╦³Ą─ūųĄ─ą╬╩ĮĮY¾wūāöĄūŅ┤¾,Ż¼▀@Š═╩Ū└Žūė╦∙ųvĄ─Ī░Ą└╔·ę╗,Ż¼ę╗╔·Č■Ż¼Č■╔·╚²,Ż¼╚²╔·╚f╬’,Ż¼╚f╬’žōĻÄČ°▒¦Ļ¢Ż¼ø_ÜŌęį×ķ║═Ī▒,ĪŻ╦∙ų^Ą─Ī░╔·Č■Ī▒,Ż¼Š═╩ŪųĖĻÄ║═Ļ¢ĪŻ╦∙ų^Ą─Ī░╔·╚²Ī▒╩ŪųĖĻÄ┼cĻ¢ā╔éĆī”┴ó├µĮY║Ž«a╔·Ą─Ą┌╚²š▀,Ż¼▒│ĻÄČ°Ž“Ļ¢,Ż¼Č■ÜŌĮ╗╗źø_║═│╔×ķ║═ųCĀŅæB(t©żi)ĪŻ

╦∙ęį╬ęéāį┌ė¢ŠÜūā¾wĢr,Ż¼ę¬šŲ╬š▀@éĆĻÄĻ¢ī”┴óĮy(t©»ng)ę╗ŲĮ║ŌĄ─įŁät,Ż¼ę▓Š═╩Ūį┌ųŲįņ├¼Č▄ųąĮŌøQ├¼Č▄Ż¼į┌▓╗║═ųCųąūŅĮKīżŪ¾╦³Ą─Įy(t©»ng)ę╗║═ųC,ĪŻūóęŌ╩┬╬’Ą─ā╔├µąį║═ČÓ├µąį,Ż¼ėąĄ──ą║óūėäéęŖ├µŻ¼ā╔ŠõįÆŠ═ķ_╩╝┤“,Ż¼┤“┴╦ėųčį║═,Ż¼ūŅ║¾▀ĆĮY│╔┴╦╗╝ļyĄ▄ąų�,Ż┐╔─▄▀@╩Ū─ą║óūėĄ─Ī░ØōęÄ(gu©®)ätĪ▒,ĪŻ▀@Š═╩Ūį┌├¼Č▄ųąŻ¼═©▀^Į╗┐Ś─ź║Ž,Ż¼▀_ĄĮūŅĮKĄ─Įy(t©»ng)ę╗║═ųC,ĪŻ

į┌Ģ°Ę©ĮYśŗĪóš┬Ę©,Īóą╬╩ĮĮM║Žųą,Ż¼ėąįSČÓī”┴óĄ─ā╔ĘĮ├µĪŻ╚ń┤¾ąĪ,Īó┤ų╝ÜĪóĘĮłAĪóŪ·ų▒,Īó▀t╦┘,Īó▌pųžĪóĘ╩╩▌,Īó╩Ķ├▄,Īó╠ōīŹĪóņźš²,ĪóØŌĄŁ,Īó╔·╩ņĪóķLČ╠,ĪóĖ╔ر,Īó╦╔ŠoĄ╚Ż¼▀@ą®ī”┴óĮy(t©»ng)ę╗ųą║═Ą├║├,Ż¼Š═║═ųC,Ż¼Š═─▄ē“į┌ą╬╩Į╔Žśŗ│╔ę╗╝■║├ū„ŲĘĪŻ

═¼Ģr╬ęéā▀Ćę¬Ėęė┌ųŲįņ├¼Č▄,Ż¼╚╗║¾▀Ćę¬ėą─▄┴”ĮŌøQ├¼Č▄,Ż¼ę¬╩Ūę╗³c┤¾ķ_┤¾║ŽČ╝ø]ėąŻ¼▀ĆĮą╩▓├┤┤¾▓▌?▀Ćėą╩▓├┤ęŌ╦╝?ę¬Ėęė┌ųŲįņļUĮ^,Ż¼į┘ė├╬ęéāĄ─ųŪ╗█,Ż¼╩╣╦³Å═ÜwŲĮš¹ĪŻ

2.╣PĒśųžĮM,Īóę└ä▌│╔ą“

▓▌Ģ°Ą─ūųėąĄ─ęč▓╗į┘╩ŪįŁüĒąą┐¼Ą─╣PĒś┴╦,Ż¼╦³╩Ū▓▌Ģ°║å╗»║¾Ą─╠ž╩Ō╣PĒśŻ¼ą╬│╔ą┬Ą─│╠ą“,ĪŻ▒╚╚ńŽ¾īÜūų╔wĄ─Ī░╝ę,Īó░▓Īóš¼,Īó┐š,Īó╦▐ĪóųµĪ▒,Ż¼«ö╚╗ę▓▓╗╩Ū╦∙ėąĄ─īÜūų╔wČ╝Ė─,Ż¼▀Ćėą╚ńĪ░ūųĪóīŹ,Īóįū,Īó├┬ĪóĪ▒,ĪŻŻ©š¹└Ēš▀ĖĮłD╚ńŽ┬Ż®

┌w├ŽŅ\,ĪóųŪė└,ĪóųŪė└Ż©╝ęĪó░▓,Īóš¼Ż®

┌w├ŽŅ\,ĪóųŪė└Īó┌w├ŽŅ\Ż©┐š ,Īó╦▐ ,ĪóųµŻ®

³S═źłįĪóÅłą±,ĪóīO▀^═ź,Īó╔“¶ėŻ©ūų ĪóīŹ ,Īóįū ,Īó├┬Ż®

▀ĆėąĄ─╣PĒś╚ńŻ║Ī░╬„Ī▒ĪóĪ░¶ÕĪ▒,ĪóĪ░Č°Ī▒,ĪóĪ░¤oĪ▒ĪŻŻ©š¹└Ēš▀ĖĮłD╚ńŽ┬Ż®,�,Ż┐éų«Ż�▀Ćėą║▄ČÓ▀@śėĖ─ūā╣PĒś│╠ą“Ą─ūų,Ż¼ę“×ķ▓▌Ģ°ę▓╩Ūę╗ĘNŠ▀ėą╠ž╩ŌĘ¹╠¢ęŌ┴xĄ─Øhūų,Ż¼ļm╚╗ėą║▄ČÓūųę└╚╗ėąąąĢ°Ą─ė░ūėŻ¼Ą½╩Ū╦³▀Ć╩ŪąĶę¬╬ęéāųžą┬Ž┬ę╗Ę¼░ĖŅ^╣żĘ“,Ż¼üĒĮŌøQ▀@ą®╗∙▒Šūųą╬Ą─īæĘ©,Ż¼▀@éĆų╗ąĶę¬ė├╣”Š═ąąŻ¼▓╗╩Ū║▄ļyĄ─╩┬,ĪŻ

Ī░╬„,Īó¶ÕĪóČ°,Īó¤oĪ▒ūų╣PĒś(═§¶╦ų«,ĪóųŪė└ĪóīO▀^═ź,Īó═§¶╦ų«)

(1)Ų½┼įūų¾w║å╗»,Īó╗»╣P«ŗČÓ×ķ╔┘

║å╗»╣P«ŗ╬ęŽļę▓╩Ū×ķ┴╦┤¾▓▌Ģ°īæĄ─ąĶ꬯¼╚ń╣¹╦„į┤┐╔─▄ėąš┬▓▌,ĪóĮ±▓▌┐╔ģóšš,Ż¼▓▌Ę©ėų╩Ūšläō(chu©żng)įņĄ──ž?ų┴Į±▀Ć╩ŪéĆųiŻ¼ę▓įS╩Ū╝»¾wĄ─ųŪ╗█,Ż¼Š═šfļ`Ģ°╩Ūšläō(chu©żng)įņų┴Į±ę▓ĀÄšō▓╗ą▌,Ż¼╬ęéāĢ║Ūęį┌▀@└’▓╗╚ź╠Įėæ,ĪŻ

ó┘Ų½┼į║å╗»

▒╚╚ńŻ║į┬ūų┼įŻ║Ī░ä┘Īó“v,ĪóĘ■,Īó╠┘Ī▒Ż╗

═§ĶI,ĪóūŻį╩├„Īó└Ņæč┴š,Īóæč╦ž

Ī░Č·Ī▒ūų┼įŻ║Ī░┴─Ī▒,Ż╗

æč╦ž

Ī░µ∙Ī▒┼įŻ║ĮKĪóĮ^,ĪóŠCĄ╚,Ż╗

ūŻį╩├„ īO▀^═ź ūŻį╩├„

Ī░ß▄Ī▒ļp╚╦┼įŻ║Ī░═ĮĪóÅĮĪ▒,ĪŻ

īO▀^═ź

ó┌ūų¾w║å╗»

▒╚╚ńŻ║Ī░özĪ▒Ī░╔§Ī▒ę¬ūóęŌĪ░Ų▀║═╔§Ī▒Ą─ģ^(q©▒)äe,Ż¼Ī░ī” Ī▒Ī░ĄŪ Ī▒Ī░æn Ī▒Ī░ŗD Ī▒Ī░ū Ī▒Ą╚ĪŻ

Ī░özĪ▒Ī░╔§Ī▒║═Ī░Ų▀Ī▒

Ī░ī” Ī▒Ī░ĄŪĪ▒Ī░ænĪ▒Ī░ŗDĪ▒Ī░ūĪ▒

ó█║å╗»║¾╚▌ęūŽÓ╗ņĄ─ūų¾w

└²╚ńŻ║Ī░Ń▀,Īóžķ,Īó┌źĪ▒Č╝┐╔ęį║å╗»×ķĪ░ Ī▒Ż¼╚ńĪ░š\Ī▒Ī░║╬Ī▒Ī░ŪÕĪ▒,Ż¼Ī░▒░║═įńĪ▒Ī░┴x,Īó├└Ī▒Ī░╔§Īó╩ÕĪ▒Ī░Üq,ĪóĘŅĪ▒Ī░Ųņ,ĪóūÕĪ▒ Ī░ąųĪóā║Ī▒Ī░Ĥ,Īó┼µĪ▒Ī░æn,ĪóŽ─Ī▒ĪŻ

Ī▒Ż¼╚ńĪ░š\Ī▒Ī░║╬Ī▒Ī░ŪÕĪ▒,Ż¼Ī░▒░║═įńĪ▒Ī░┴x,Īó├└Ī▒Ī░╔§Īó╩ÕĪ▒Ī░Üq,ĪóĘŅĪ▒Ī░Ųņ,ĪóūÕĪ▒ Ī░ąųĪóā║Ī▒Ī░Ĥ,Īó┼µĪ▒Ī░æn,ĪóŽ─Ī▒ĪŻ

Ī░š\Ī▒Ī░║╬Ī▒Ī░ŪÕĪ▒

Ī░▒░║═įńĪ▒

Ī░┴x,Īó├└Ī▒

Ī░╔§,Īó╩ÕĪ▒║═Ī░ÜqĪóĘŅĪ▒

Ī░Ųņ,ĪóūÕĪ▒║═Ī░ąų,Īóā║Ī▒

Ī░ĤĪó┼µĪ▒Ī░æn,ĪóŽ─Ī▒

(2)▒ŠūųöÓ,Īóūų┼cūųų«ķg▀B

┤¾▓▌Ż¼ę▓┐╔ęįšf╩Ūę╗ĘN▀BŠd▓▌Ģ°,Ż¼×ķ┴╦▒Ē¼FąąįŲ┴„╦«ž×┤®Ą─ÜŌä▌,Ż¼│Ż│Ż╩Ū░čå╬éĆūų║Ž×ķę╗ĮMūųüĒĢ°īæ,Ż¼▀@ĘNŪķørį┌╠ŲęįüĒÅłą±Īóæč╦ž,Īó³S═źłį(ūų┼cūų▀BŠdĄ─╔┘,Īó└¹ė├┐šķgĄ─┴¶░ūŻ¼öU┤¾×ķ┤®▓Õ,Īóę¦║Ž)═§ĶI,ĪóĖĄ╔ĮĄ╚ČÓėą▀BŠdŻ¼░čūų┼cūų┬ō║Žīæėą└¹ė┌ÜŌä▌ž×┤®║═╦┘Č╚╝ė┐ņ,Ż¼ėąĢr╦³┐╔į┌▒ŠūųöÓ,Ż¼(Ą½╩Ūę¬╣PöÓęŌ▀B)ĪŻŻ©Ą½╩Ūę¬╣PöÓęŌ▀BŻ®█ųČ╚ ▒M▀z Ż©³S═źłįŻ®,Ż¼═■╔│─«±Y Ż©Åłą±Ż®,Ż¼ū„▓╗Į^Ż©æč╦žŻ®

Ī░█ųČ╚▒M▀zĪ▒(³S═źłįĪČ└Ņ░ūæø┼fė╬ĪĘįŖ▓▌Ģ°Ż®

Ī░═■╔│─«±YĪ▒(Åłą±ĪČöÓŪ¦ūų╬─ĪĘĪ░ė├▄ŖūŅŠ½ ą¹═■╔│─« ±YūuĄżŪÓĪ▒

Ī░ū„▓╗Į^Ī▒(æč╦žĪČūįöó╠¹ĪĘ)

į┌▀@ĘN▀BŠdųąŻ¼å╬éĆĄ─ūų¾wĢ°īæĘ■Å─ė┌š¹Ų¬š¹ąąĄ─š┬Ę©ą╬╩Į║═┐šķg▓╝ŠųĄ─ę¬Ū¾,Ż¼ę╗ą®ūų╣P«ŗĄ─ä▌,Ż¼ę▓┤“ŲŲ┴╦įŁ▒Šūų╣P«ŗĄ─Ž“▒│Ż¼ą╬│╔ą┬Ą─ä▌æB(t©żi),Ż¼▒╚╚ńŻ║Åłą±ĪČŪ¦ūų╬─Üł╩»ĪĘļu╠’│Ó│ŪŲõųąĪ░│ÓĪ▒ūųĄ─ųąą─ęčĮøūāĄĮ┴╦ū¾▀ģ,Ż¼Ą½╦³į┌ĮėŽ┬üĒĪ░│ŪĪ▒ūųųąėų░čųąą─šę╗ž┴╦š²ųąŻ¼▀@śėĄ─ĮY╣¹─ž,Ż¼Š═╩╣Ą├Ī░╠’Ī▒ūųŽ┬├µ┴¶│÷┴╦░ū,Ż¼╩╣Ą├▀@ę╗ąąūų╠ōīŹŽÓķgŻ¼«a╔·▌^║├Ą─╦ćągą¦╣¹,ĪŻ╬ęéāį┌äō(chu©żng)ū„Ģrę╗Č©ę¬╠žäeūóęŌĄ─╩ŪīWĢ■┴¶░ū,ĪŻę“×ķ╬ęéāų╗ėą░č░ū┴¶Ą├Ų»┴┴┴╦Ż¼▀@╝■ū„ŲĘ▓┼─▄▀_ĄĮūŅ║¾│╔╣”,Ż¼ū„×ķę╗╝■┤¾▓▌āHīó╣PĘ©īæ║├╩Ū▀h▀h▓╗ē“Ą─,Ż¼▀Ć▒žĒÜį┌ą╬╩Įśŗ│╔╔ŽŻ¼ė╚Ųõ╩Ū┴¶░ū╔ŽČÓŅI╬“ČÓ╦╝┐╝,Ż¼╚ń╣¹ę╗╬ČīæĄ├║▄īŹę╗─©║┌Ž┬üĒ,Ż¼─Ū╬ęėXĄ├ę╗Č©║▄╔Ąø]ėąņ`ÜŌŻ¼šf├„─Ńø]ėąäė─Xūė,Ż¼ø]ėą░č─ŃĄ─ųŪąį▓┼Ūķīæ│÷üĒ,ĪŻ

«ö╚╗į┌ūóęŌ┴¶░ūĢrŻ¼▀Ćę¬īWĢ■ė├─½(░³└©╦▐─½),Ż¼─½ė├║├┴╦,Ż¼┐╔ęį│÷¼F╬Õ╔½(─½Ęų╬Õ╔½)ĪŻ╣┼╚╦ČÓė├Į╣─½┐▌─½║═ØŁ╣P,Ż¼▓╗ų¬Ą└ė├ĄŁ─½,ĪŻ╬ęąĪĢr║“īWīæūų,Ż¼┬Ā╚╦│ŻųvŻ¼ĄŁ─½╩¦Š½╔±,Ż¼╦∙ęį┤¾╝ęČ╝▓╗Ėęė├ĄŁ─½,Ż¼¼Fį┌ėąę╗ĘN╦▐─½▓╗āH▓╗│¶▀Ć║▄ŽŃŻ¼─Ń╝ė╔Ž╦«,Ż¼╗“▀ģš║─½▀ģį┌╣PõhĄ─ę╗é╚š║╔Ž╦«,Ż¼▀@Ģräėū„ę¬┐ņ╦┘Ż¼±R╔Žį┌╝ł╔ŽĢ°īæ,Ż¼─▄│÷¼F└L«ŗę╗śėĄ──½╔½ą¦╣¹,Ż¼╦«ØÖØÖĄ─ėą▓╗═¼īė┤╬Ą──½╔½ĪŻ╚ń═§ĶIĪ░║·¤¤┼c╚¹ēm,Ż¼╚²┤║ĢrėąčŃŻ¼╚f└’╔┘ąą╚╦,Ż¼▄┘▐ŻļS╠ņ±R,Ż¼ŲŽ╠čųØh│╝Ż¼«ö┴Ņ═Ōć°æų,Ż¼▓╗ĖęęÆ║═ėHĪ▒,ĪŻŻ©╠Ų┤·═§ŠSĄ─ĪČ╦═äó╦Šų▒Ė░░▓╬„ĪĘęŖĖĮłDŻ®═§ĶI╝╚ėą▀BŠdŻ¼ę▓ėą┤®▓Õ,Ż¼─▄ē“┐┤│÷³S═źłįį┌┐šķgą╬╩ĮĄ─┤¾─æ╠Į╦„ī”║¾╩└Ģ°Ę©╝ęį┌ą╬╩Į╔ŽĄ─ė░Ēæ,ĪŻĪ░┤║ĢrĪ▒Ą─┤®▓Õ,Ż¼Ī░╔┘ąąĪ▒Õeūī,Ż¼═§ĶIį┌─½╔½╔Ž┤¾─æ╩╣ė├┐▌─½ĪóØŁ╣P,Ż¼ę▓╩ŪŪ░╦∙╬┤ėąĄ─,ĪŻ

Ī░┤║ĢrĪ▒┤®▓ÕŻ¼Ī░╔┘ąąĪ▒Õeūī

╚╗Č°,Ż¼╬ęéā¤oĘ©┐┤ĄĮÅłą±Ą─▓▌Ģ°─½█E,Ż¼▒╗īWĮń╣½šJĄ─Č╝╩Ūę╗ą®╩»┐╠═žŲ¼Ż¼ĪČ╣┼įŖ╦─╠¹ĪĘę╗ų▒ĀÄšō▓╗ą▌,ĪŻÅłą±Ą─▓▌Ģ°ū„ŲĘęį╝░╦¹Ą─äō(chu©żng)ū„ĀŅæB(t©żi),Ż¼ų╗─▄│╔×ķ«ö┤·Ģ°Ę©╦ćąg╝ęĄ─ē¶ŽļĪŻÅłą±ė├╣PĄ─žSĖ╗ąį,Ż¼ą╬╩ĮįÄ├ž║═ČÓśėąį,Ż¼╦┘Č╚ų«čĖ├═Č╝╩Ū║¾╩└Ģ°╝ę║═¼F┤·╚╦¤oĘ©Ų¾╝░Ą─ĪŻų╗┐╔Ž¦╬ęéā┐┤▓╗ĄĮįŁ█E,Ż¼ę▓įS──ę╗╠ņ┐╝╣┼Ųµ█EĄ─│÷¼F,Ż¼▓┼┐╔ęįęŖĄĮ╬ęéāē¶└’Ą─Åłą±,ĪŻ

ĪČ╣┼įŖ╦─╠¹ĪĘ

╚²ĪóīW▓▌Ģ°╚ń║╬╚ļ╩ų

įSČÓ┼¾ėčŽ▓Üg▓▌Ģ°,Ż¼┐Óė┌▓╗ų¬Å─║╬╚ļ╩ų,Ż¼┐┤ĄĮ╣┼┤·▓▌Ģ°┤¾╝ęĄ─ū„ŲĘĘŪ│Ż╝żäėŻ¼ģs▓╗ų¬Å─║╬Ž┬╣P┼R─Ī,Ż¼Ž┬├µ╠ß│÷ÄūŚl═ŠÅĮ╣®┤¾╝ęģó┐╝,ĪŻ

(ę╗)Å─š┬▓▌╚ļ╩ųŻ¼Ž╚īWš┬▓▌,ĪŻ

ėąę╗ĘNūų╠¹╩Ūę╗ąą┐¼Ģ°,Ż¼ę╗ąą╩Ū▓▌Ģ°Ż¼▀@śė┐╔ęįī”ššų°,Ż¼▒Ńė┌šJūų,ĪóėøūųĪŻŽ╚īW▓▌ūųĄ─▓▌Ę©ę▓╩ŪīW▓▌Ą─╗∙ĄA,ĪŻ▀@éĆ╠¹║▄╚▌ęūÄ═ų·╬ęéā▒µŪÕ├┐éĆūų║═├┐éĆ╣P«ŗĄ─üĒ²ł╚ź├},ĪŻ

(Č■)ė╔ąĪ▓▌ĄĮ┤¾▓▌

ėąą®┤¾▓▌╩Ū¤oĘ©īWĄ─Ż¼─Ū╩Ū╔±ņ`ĖĮ¾w,Ż¼ĪČŪ¦ūų╬─Üł╩»ĪĘų╗┐╔ą└┘p╗“Ęų╬÷Šų▓┐┼R─Ī,Ż¼╦∙ęį┐╔Ž╚īWąĪ▓▌ĪŻąĪ▓▌ųž└Ēąį,Īó╣▓ąį,Ż¼░č╗∙▒ŠĄ─ūųĘ©ą╬╩ĮĪó╣PĘ©ĖŃŪÕ│■,Ż¼į┘öU│õĄĮ┤¾▓▌,Ż¼ū„×ķīóüĒīæ┤¾▓▌Ą─┘Yį┤Ż¼╩╣īóüĒ┤¾▓▌Ą─äō(chu©żng)ū„║Ž║§Ę©Č╚,Ż¼ę¬ūųūų,Īó╣P╣PėąüĒÜv╠ÄŻ¼╚fūā▓╗ļxŲõū┌,Ż¼╣╠║├╬ęéāĄ─Ė∙║═▒Š,ĪŻ▒╚╚ńŽ±═§¶╦ų«Ą─ĪČ╩«Ų▀╠¹ĪĘĪŻ

(╚²)ģó┐┤ĪČ▓▌įEĖĶĪĘ

ĪČ▓▌øQĖĶĪĘ╬ęéĆ╚╦šJ×ķų╗┐╔░č╦³«öū÷ģó┐╝╣żŠ▀üĒė├,Ż¼Č°▓╗┐╔ķLŲ┌┼R─Ī,Ż¼Š═Ž±ėąĄ─╚╦Ż¼─├ų°ūųĄõ┼R─Īę╗śė,Ż¼╩Ū▓╗┐╔╚ĪĄ─,ĪŻ

╦─ĪóīW┴Ģ┤¾▓▌Ą─ļy³c

(ę╗)└ĒąįĄ─╗žÜw┼cė¢ŠÜ

╬ęéā├┐éĆ╚╦Č╝ėą┼c╔·ŠŃüĒĄ─Ģ°īææTąįŻ¼ėąĄ─╚╦Žļ«ö╚╗ĄžļSęŌĢ°īæūįė╔¾wĪ░²ł’w°P╬ĶĪ▒,Ż¼▓╗ūóęŌ╔Ņ╚ļé„Įy(t©»ng),Ż¼öM╣┼▓╗╔ŅĪŻĖ▀Č╚Ą─äėæB(t©żi)║═╠ž╩ŌĄ─ØhūųĘ¹╠¢įņ│╔┴╦┤¾▓▌Ģ°╚ļķT║═╠ßĖ▀Ą─ļyČ╚,ĪŻ

(Č■)įŖąįĄ─└╦┬■┼cäō(chu©żng)ū„ą─æB(t©żi)Ą─š{š¹

┤¾▓▌Ą─ļyČ╚▓╗āHį┌ė┌╝╝Ę©,Ż¼▀Ćį┌ė┌╠ņąįĄ─└╦┬■▓┼ŪķĄ─░l(f©Ī)ō]║═┴╝║├Ą─äō(chu©żng)ū„ą─æB(t©żi)Ą─š{š¹ĪŻįŖąįĄ─└╦┬■ļm╚╗╩Ū╠ņ┘x,Ż¼═¼Ģrę▓į┌ė┌╬ęéā║¾╠ņĄ─ė├┴”┼ÓB(y©Żng)║══┌Š“,ĪŻ┤¾▓▌Ģ°╝ęį┌«öŽ┬Ą─╝żŪķĢ°īæō]×óŻ¼╩ŪąĶę¬ėąę╗Č©Ą─ĖąŪķ▒¼░l(f©Ī)┴”Ą─,Ż¼▓ó║▄║├ĄžīóŪķĖą▀Mąą╦ćągĄ─▐D╗»,ĪŻū„×ķ«ö┤·Ģ°╝ęŻ¼į┌ČÓį¬╗»Ą─ą┼ŽóĢr┤·,Ż¼├µī”Ą─ÖCė÷┼cšT╗¾═¼śėČÓ,Ż¼ę¬ūóęŌ┼ÓB(y©Żng)ūį╝║Ųõ╦³╦ćągķTŅɵó├├╦ćągĄ─ą▐B(y©Żng)Ż¼▒Ż│ųūį╝║ŪķĖąĄ─╝Ü─ü║═├¶õJ,Īó╦╝ŽļĄ─╔Ņ┐╠║═žSĖ╗,ĪóŠ½╔±Ą─Ė▀┘F║═╝ā┤ŌŻ¼▓╗×ķč█Ū░└¹ęµ║═ė¹═¹╦∙ū¾ėę,Ż¼łįČ©ūį╝║Ą─╦ćąg└ĒŽļūĘŪ¾Ż¼īŹ¼FÅ─╬’Š│ĄĮŪķŠ│ĄĮęŌŠ│Ą─╦ćąg╔²╚A,ĪŻ

ė╔ė┌▓▌Ģ°å╬ūųūųĘ©▓╗═¼ŅÉą═Ą─▓Ņ«É,Ż¼Ī░š┬äšÖzČ°ūāŻ¼▓▌┘F┴„Č°Ģ│Ī▒,Ż¼ąĪ▓▌║å╝sŠ▀Ž¾,Ż¼┤¾▓▌▀BŠd│ķŽ¾ĪŻļ`Ģ°,Īó┐¼Ģ°,ĪóąąĢ°ĪóūŁĢ°Ą╚Ė„Ģ°¾wų«ķgĄ─īW┴ĢĘe└█Č╝Ģ■ĀIB(y©Żng)ų°╬ęéā┤¾▓▌Ģ°äō(chu©żng)ū„,Ż¼╩╣Ą├╬ęéāĄ─┤¾▓▌ŠĆŚlĖ³╝ėžSĖ╗,Ż¼į┘╝ė╔Ž╬ęéāī”é„Įy(t©»ng)╬─╗»ĪóĢ°īW├└īW└ĒšōĄ─īW┴Ģ,Ż¼ļm╚╗┤¾▓▌╩Ūę╗ĘN║▄ļyīWĄ─Ģ°¾w,Ż¼Ą½ų╗ę¬╬ęéā▀@ę╗┤·╚╦┼¼┴”Ż¼Š═ę╗Č©Ģ■ėą╦∙╩š½@,Ż¼ę▓ę╗Č©Ģ■«a╔·╬ęéā▀@éĆĢr┤·Ą─┤¾▓▌Ģ°╝ęČ°¤o└óė┌▀@éĆĢr┤·,ĪŻ

Ż©ūóŻ║įō╬─ųą┼õłDŠ∙×ķ▒ŠšŠš¹└Ēš▀╦∙╝ėŻ®